套路不断 警惕伪科学与焦虑营销下的减肥陷阱

今年3月,国家卫健委表示将实施“体重管理年”三年行动,普及健康生活方式。这让“减肥”成为社会热议的话题。一些商家则发现了其中存在的商机,有的动起了“减肥”“瘦身”的歪脑筋,“挑战60天减40斤”的承诺背后,是脱水称重的数字游戏;“减肥逆袭人生”的案例背后,是精心编排的营销剧本;一些电商平台上,各种瘦身保健品看起来也销量不低。这些所谓的减肥科技新品让人眼花缭乱。

记者在某社交平台输入“瘦身”“减脂”等关键词,检索出大量经验分享帖子或所谓的减肥科技新品,在网帖留言中还会有人分享成功案例。

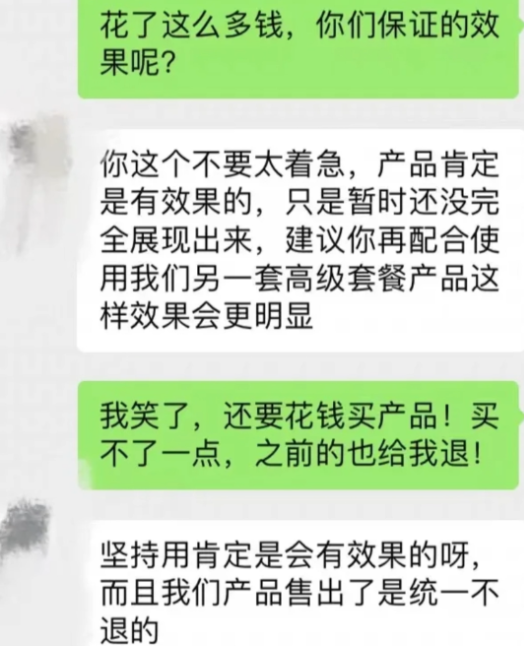

广东中山的代先生告诉记者,今年3月,他的妻子就在某社交平台上刷到一个中药减肥视频,而之后一步步掉入话术陷阱,买了2万多元的减肥套餐,结果8天时间也只瘦了2斤。代先生妻子后来才发现,对方寄来的瘦身产品包装上,并无留下文字类的瘦身承诺,所谓的瘦身产品就是代餐饮料。

类似夸大宣传的案例在社交平台、电商平台上还有很多。还有消费者反映,花5万多元买了4套据称有改善颈椎病、快速瘦身减肥效果的塑身衣,结果不仅没有所谓的功效,穿着还喘不上气,颈椎不舒服。

除了社交平台上各种掏空钱包的减肥陷阱,记者在调查线上线下多家减肥机构还发现,五花八门的“瘦身神器”也层出不穷,从口服的减肥产品到外用的减肥仪器,一些机构通过制造身材焦虑、夸大宣传、伪造科技概念等手段,打出一条条“深入人心”的宣传标语,“俘虏”了不少减肥者的金钱与健康。

业内人士表示,这些产品实际上都是减肥机构用伪科学话术包装普通热敷、按摩项目,误导消费者为所谓'黑科技'产品买单。更令人担忧的是该行业准入门槛极低。

一家减肥机构的资料显示,操作所谓“代谢激活”等项目的员工无需医学资质,经简单培训即可上岗。还有一些看似真实的“减肥经验分享”,实为一些商家操控的营销剧本:或是用小号自导自演、伪装成素人进行测评,或是雇用水军刷评营造虚假口碑,最终将消费者引入假货横行的私域交易链。

如今,随着生活节奏加快,加班、熬夜、饮食不规律成为部分人的生活常态,进而导致肥胖。体重异常特别是超重和肥胖已经成为威胁我国居民健康的重大公共卫生问题。

数据显示,我国人口超重率与肥胖率分别达34.3%和16.4%,并呈逐年递增趋势。预计到2030年,我国成人超重肥胖率将达到70.5%,儿童超重肥胖率将达到31.8%。有专家表示,相关研究显示,肥胖会引起诸多健康问题,除了影响代谢、增加罹患心脏病、糖尿病等疾病外,甚至还会增加患癌的风险。

为有效遏制超重肥胖流行,今年3月,国家卫健委明确表示将实施“体重管理年”三年行动,普及健康生活方式,加快慢病防治。其中,明确提出要推进全民健康生活方式行动,强化家庭和高危个体健康生活方式的指导和干预。

在科学减重、健康体重的理念深入人心的时代,减肥仿佛成了一场全民参与的行动。不过,一些商家动起了歪脑筋大肆贩卖体重焦虑,给消费者带来心理压迫,让其逐渐将体重数字与个人价值挂钩,陷入“胖=失败”的思维定式,从而为“速瘦”付出金钱与身体健康的代价。再以各种名目的“减肥套餐”,诱导消费者持续消费。

那么,造成肥胖的原因有哪些?消费者如何才不掉入各种减肥陷阱,而是进行科学的管理体重?除了饮食和作息,还有哪些方面可以促进减肥?复旦大学公共卫生学院营养与食品卫生教研室教授厉曙光表示,肥胖成为国家卫生健康领域一个不容忽视的问题,今年开始,国家卫健委新增的3个行动侧重强调健康促进、医防融合,比如要正确认识体重,科学管理体重,培养健康生活方式和科学就医习惯,注重饮食养生、运动养生、调畅情志等,强调从源头控制风险因素。

在厉曙光看来,肥胖确实容易导致疾病产生,从而间接推高医保支出。现在国家把关口前移,从个人、家庭和社会等层面提出各方需要采取的行动,希望将健康融入各行各业,融入群众日常生活。

厉曙光说,肥胖的原因不能完全归咎于食品,这个世界上没有“垃圾食品”,只有“垃圾吃法”。要健康饮食,就要管好自己的嘴,平时饮食不能暴饮暴食,要控制每天进食的总量。

厉曙光同时强调,减肥是没有捷径的,不要盲目相信一些减肥药品的宣传广告。一些减肥机构宣称通过“脱水疗法”的方式可以“一次瘦两三斤”,实则是通过排汗流失水分,这种减重并非减脂,而是脱水了,体重在补水后会迅速反弹。这只是将“文字游戏”作为盈利手段,消费者应保持警惕,理性判断,不要轻易被虚假宣传所迷惑。公众科学管理好自己的体重,要从饮食习惯、生活作息上入手,加上合理运动才是健康减重的长久之计。

| 编辑: | 翟静 阮丽 |

| 责编: | 彭晓燕 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧