小据场丨十年阅读之变:数字浪潮与“附近”的回归

时讯

今年4月23日是第三十个世界读书日。在23日上午举行的第四届全民阅读大会上,中国新闻出版研究院发布了《第二十二次全国国民阅读调查》结果(以下简称《阅读调查》)。今年世界读书日的主题是“阅读:通往未来的桥梁”,在通往未来之前,不妨通过《阅读调查》的数据回头看看:过去十年间,在波动、变革与技术冲击中,我们的阅读行为和生态发生了哪些变化?

根据2014年至2024年全国国民阅读调查情况的统计,十年间,我国成年国民包括书报刊和数字出版物在内的各种媒介的综合阅读率始终保持上升态势。2024年为82.1%,较前一年提升0.2%。

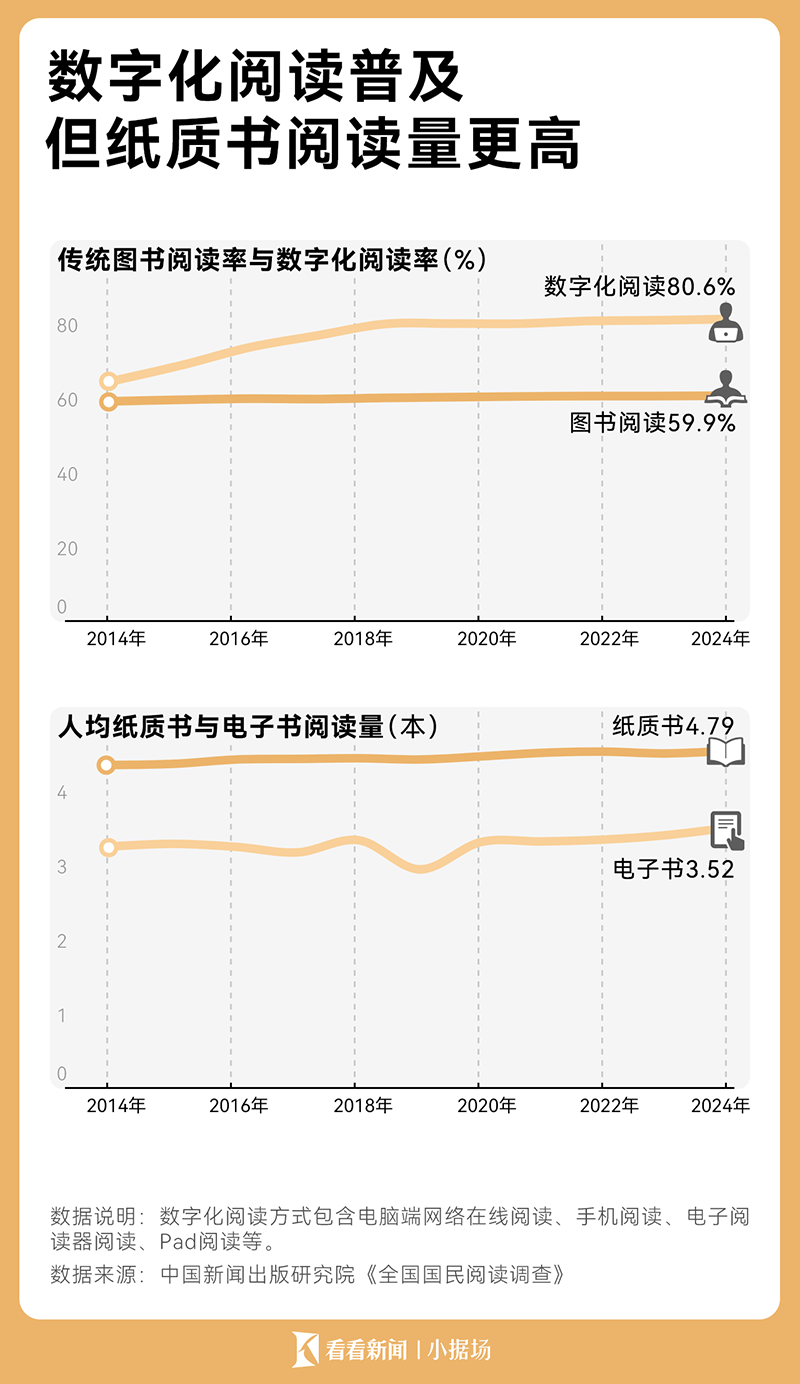

进入数字化时代后,人们的阅读习惯显而易见地发生了改变。早在2014年,成年国民手机阅读接触率就首次超过50%,与之对应的数字化阅读接触率(手机阅读、网络在线阅读、电子阅读器阅读以及平板电脑阅读)每年稳定增长,在2022年突破80%,2024年达到80.6%。传统图书的阅读率则始终保持在60%左右。

虽然数字化阅读发展迅速,但纸质书在阅读量上仍占上风。2024年,国民人均纸质书阅读量为4.79本,电子书为3.52本。过去十年,纸质书的阅读量平均为4.68本,电子书平均为3.23本,实体书阅读需求未被完全被数字阅读取代。合计来看,成年国民平均每年读书量为7.91本。需要指出的是,中国虽为出版大国,人均阅读量仍与2014年调查显示的韩国11本,法国20本,日本40本,俄罗斯55本,以色列64本有较大差距。

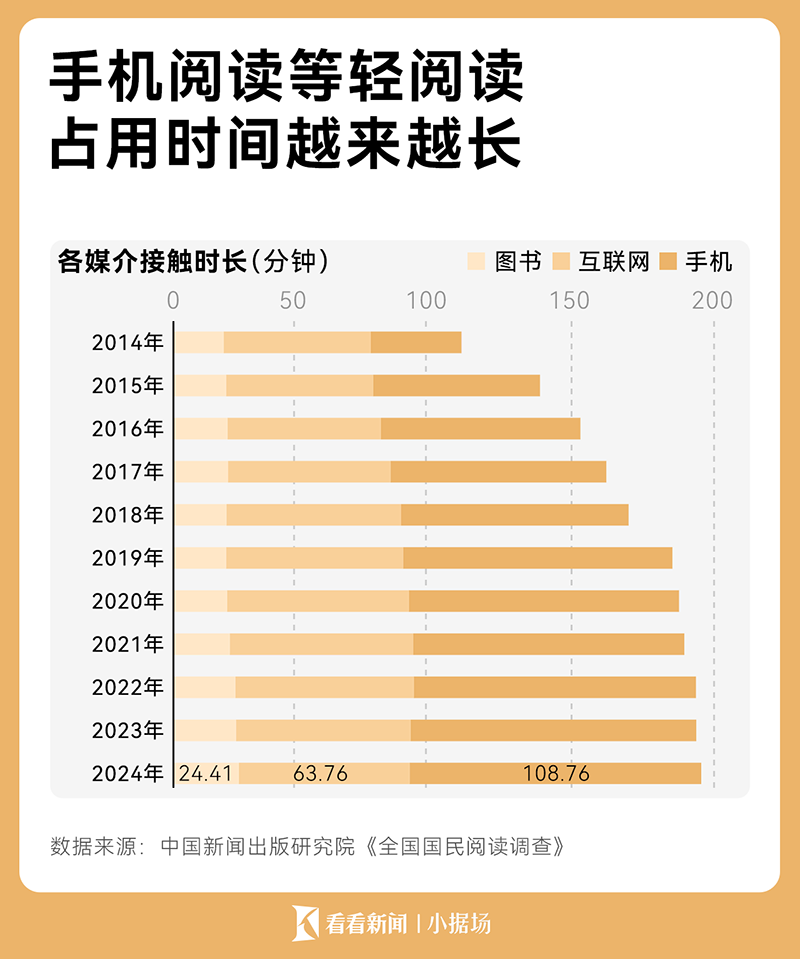

《阅读调查》显示,成年国民使用手机阅读、互联网阅读等轻阅读占据的时长,远远高于传统图书、电子阅读器等深度阅读的时长。数字时代带来了丰富阅读资源和阅读手段,伴随而生的娱乐化、快餐化的信息获取方式也让很多人难以排除干扰,集中精力静心阅读。

因此,有越来越多的读者,在看纸质书和读电子书之间,选择了听书或视频讲书。2017年,《阅读调查》将“听书率”纳入统计,此后成年国民听书率逐年上升,8年间大幅上升近20%。根据网络音频平台提供的数据,2024年一季度,平台用户人均有声书听书量达9.7本,内容占比最高的是小说网文(25%)、健康心理(22%)、生活日常(16%)。

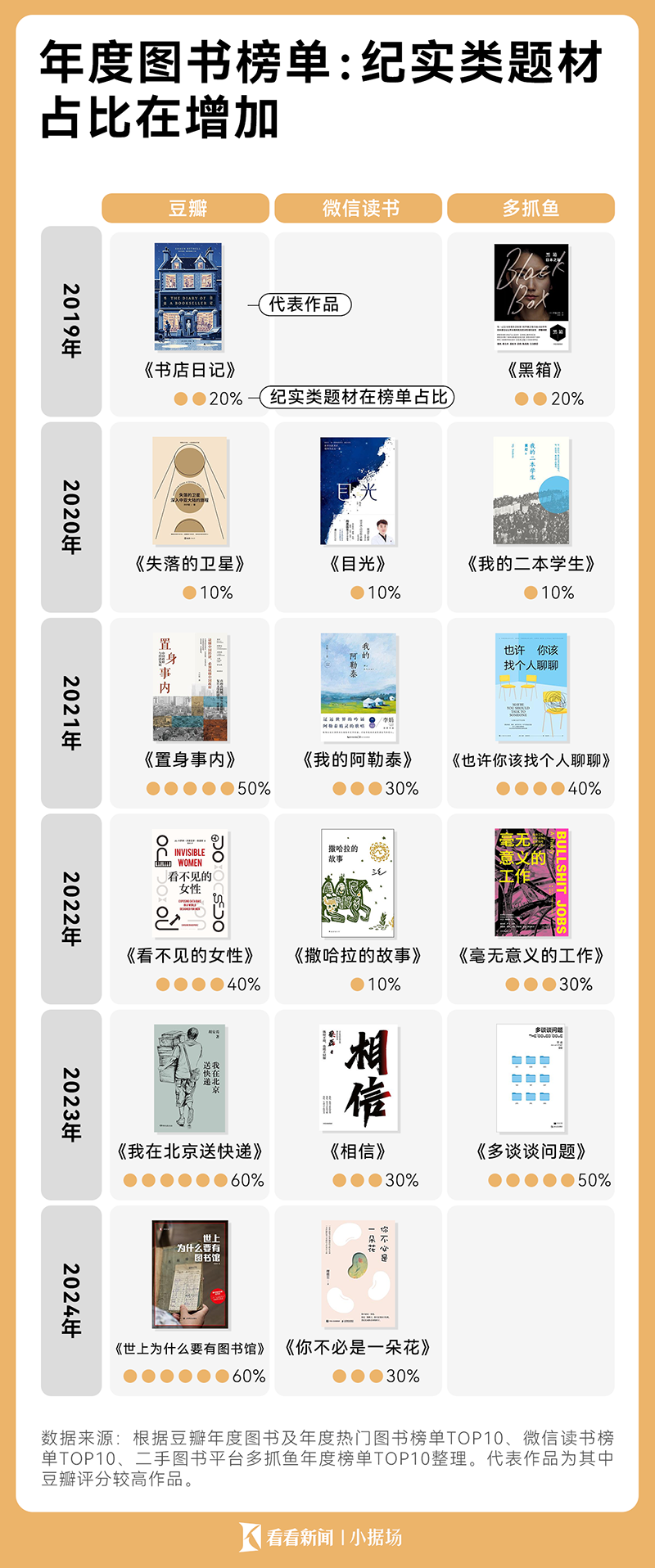

听书的读者偏爱小说网文,那么在相对传统的阅读领域,阅读偏好发生变化了吗?我们整理了2019年至2024年豆瓣年度图书及年度热门图书榜单、微信读书前十榜单以及二手图书平台多抓鱼年度榜单。通过简单分类发现,纪实类题材的作品占比在逐年增加。2024年豆瓣年度图书中,纪实类作品已经超过了一半。而在2019年,占据多数的还是虚构作品。

值得一提的是,榜单中素人作者的比例也呈增长趋势,如杨本芬、胡安焉、王计兵、杨素秋等。“素人作者”是近几年来才出现的说法,相较于“草根作家”,“素人”一词更多带有写作者身份和职位上的意指。自媒体时代,“保洁阿姨”“矿工”“80岁的退休工人”“快递员”这些原本与写作并无关系的素人正在被更多人看见,关于他们生存、爱好和命运的探讨比以往任何时候都能吸引人们的关注。

不论是纪实作品的增加还是素人作者的兴起,这背后或许是在碎片化信息浪潮中,读者更想追寻系统性的真实。也或许是更渴望人与人之间的连接,希望通过书籍深入窥见另一群体的生活和内心。可以说,读者的目光渐渐从“远方”转向“附近”。

在数字浪潮的裹挟下,阅读的形态与边界不断被重塑,但阅读的本质始终如一——它既是探索未知的航船,也是照见现实的明镜。从指尖滑动的电子屏到耳畔流淌的有声书,从追逐远方的宏大叙事到凝视“附近”的平凡烟火,阅读始终承载着人们对知识的渴望与对真实连接的追寻。未来,技术的革新或将带来更多可能性,但唯有在碎片化洪流中坚守深度思考,在喧嚣中聆听素人笔下的生命回响,阅读才能真正成为一座坚实的桥梁,一端扎根于个体的精神世界,另一端通向更广阔的时代图景。

| 编辑: | 周睿明 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧