我想让你看见这个世界 ——第11次“光明行”工作日志(下)

时讯

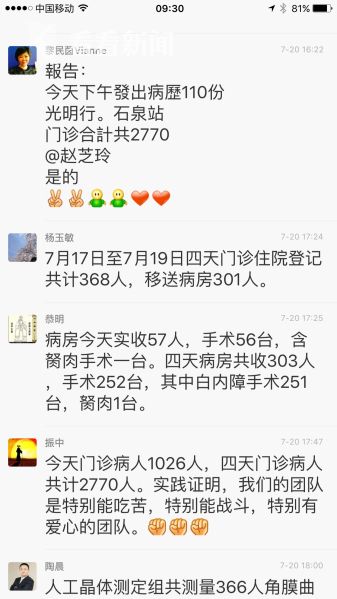

7月19日:苦乐之间

清早6点40分,大雨倾盆,三个帅酷的医生,柳叶刀陈吉利、丁慰祖、崔万程,正在病房换药检查,头发搭下来晃动着,真是有韩片男神的感觉。

今天80个术后出院病人,病房需要门诊医生驰援,7点便开张。多了人手,果真井井有条,忙完陈医生扑回门诊时,还甩下一句话:“这比门诊累多了,程序多杂。”

这句话说错了,门诊今天很累,800多例,天又下雨,整个大厅都要爆炸了。茫茫人海中,振中和马骏站在高处用喇叭喊话的图片不时传到病房。

中午吃盒饭见到刘艳,她有劫后余生的感觉:“太可怕了!人太多了!”但3个医生也能在2个半小时看完6百人,太稀罕了。

今天上午因为下雨,视力检查的队伍没法甩到户外,作为第一道最粗的筛查,接触的人最多,这么多人堆在室内,排队和维护秩序就是一个大问题。这儿人们基本没有排队的概念,一个队变成了7、8个队伍,大家都想往前挤,整个医院大厅人声鼎沸,几个队伍的人群挤来挤去,排队的人着急嚷嚷,我们也只能扯着嗓子跟被检查的人交流。

关键时刻,振中、马骏冲上来帮忙。马骏站在凳子上拿着扩音器,带着几个志愿者把人群按不同的乡、村分开,并且亲自上阵,和我们一起排查视力,速度比昨天快了一倍。这便是流程优化之美,六个人用了两个半小时完成了500多人检查。

病房仍是苦乐不均,换完药后就等着门诊送新病人。检验报告还是堰塞湖,据说机器都热得罢工。想着病人堆到一起拥来,仿佛头顶悬了一把剑,不知何时落下来。

铁人赵培泉医生昨夜赶到,眼科超人崔红平便让出手术台,到病房增援,和缪晚虹医生一样,听到该做手术的人不做,马上痛心疾首。缪医生是捶胸顿足,而崔医生直接大叫:“你傻了吗?你必须做,我们不能让别人糟蹋你的眼睛!”

是呀,这是中国最好水平的医生,即使去上海,这些专家的号根本挂不上,还有什么可犹豫的呢?北美看专科挂号费就要人民币5千元,还要预约几个月。只是信息不对称,小县城百姓哪里能体会。

徐建江医生是著名的徐快刀,昨天一人做了50例。赵铁人的到来,两把快刀便豪迈地要求今天从88例加到100例,被张院长坚决拒绝,最终还是加到92例。

夏友亮负责对接本地志愿者,中午溜到病房,哀叹视力下降到1.0,大家听出他的炫耀。串掇缪医生帮他看了看,早期白内障。志愿者一下沸腾,恨不能把老夏绑去手术台,让赵铁人给他做成白眼狼。老夏很开心,周老师也笑坏了。

病人依然不爱排队,王静认真让他们按顺序做好,一不留神又串了。叫名字也不行,每个人都要先窜到裂隙灯前。

缪医生苦恼地说:“为什么病例和检查都是左眼?贴的标签却是右眼?”她还是很有经验,不轻易下结论,让病人坐一旁,继续查原因。我翻半天病历,突然发现病历上是男,但病人是老太太。显然老太太乱入了。我们全部笑倒,只好叫完名字再让病人高呼自己名字一遍。

缪医生是个很好的教授,即使对我这个眼科小白和本地志愿者,她也愿意很详细地介绍为什么有的倒睫可以做,有的不可以做。为什么有的青光眼和白内障要一起做。为什么高度近视可以直接拔掉白内障,不加晶体。大家又一起嘲笑了妄图拔掉白内障的老夏,那他得远视1千度。崔医生检查时,她便去冲泪道。

术后病人问:“两个人住一张床没法睡,什么时候可以查床?”缪医生还在忙着检查术前病人。有求必应男张院长立马穿上大褂:“我去查!”

陆艳仍然好脾气的不行,宣讲魔音,安排布局,虽然常常被病人的无知吓到或者折腾的哭笑不得。本地志愿者很喜欢她:“那个老师好可爱,看到她就好高兴。”

辛苦的一天,还是热,困。

7月20日:手术室“铁人”

早上7点到9点病房组协助医生们做92例术后检查,术前预检组苏冰很认真,谨慎地谢绝我添乱的帮忙,她不过上个洗手间,看起来那么简单的登记,便被我和另一个志愿者以迅雷不及掩耳之势搞错。她默默地修改完,决定再少喝点水。

美丽的吴佩宁帮我带好帽子,告诉我白内障手术的原理,先打两个孔,一边用超声波乳化打碎白内障,另一边吸走,最后换上晶体。所有手术都是在显微镜下完成。黄浦江畔大名鼎鼎的快刀徐建江医生坐在手术台前,显得魁梧高大,陆斌医生和佩宁甘当助手,忙碌不停。

徐医生淡定从容,真是快刀呀,很快瞳孔里面变得清亮,又悄然打入对折的晶体,晶体进入曈孔便自动展开。最快7分多钟一台手术,连十分钟的高压消毒都快跟不上了。

崔红平医生说,平常手术是眼睛盯着手做,但眼科手术,得眼睛平行对着显微镜,而手在下面操作,确实需要适应期,再加上一只脚管显微镜,一只脚管加压,必须熟炼到不用想。也是从猪眼睛开始练,几十年的功力,才能适应在各种艰苦环境下自如开刀。

每次手术前,医生们都换新衣服换手套保持无菌。佩宁会帮助拽住一边带子上的纸环,猛的抽离,陆医生便顺势系上,确保无丝毫接触,流畅飘逸。

被手术室小护士们膜拜成超人的徐医生,脱下手术服后,原来很是娇小可爱,她问猫在各个角落的李健:“我明明对着你笑了好多次,为什么你照片里的我永远不看镜头。”健哥很酷地臭屁:“看镜头不自然!”健哥内心毕竟是柔软的,还是借了心如刀绞的贾万程医生的鱼眼镜头给大家拍了大片。

我帮着扶病人出手术室,叮嘱头仰着点,别乱揉,便又去看赵培泉医生的手术,李青松医生做助手。病人是个瘦小的老婆婆,脑子不太灵光,一脸委屈,没有医保,她儿子在深圳,找村里人带她来看。刚才老婆婆从手术台上怕没人管逃走了,又被陪同人劝回来。老婆婆是独眼、青光眼加白内障,手术难度很大,一般医生是不敢做的。赵医生做完告诉老婆婆:“做得很成功。”大家也很开心。

下一台手术便是病房看了多次的五保户,独眼、结核,眼睛手术条件极差,缪主任、崔医生、张院长反复讨论多次,希望渺茫,只能搏一线机会,病人一直愁苦惨白,也挤了挤脸要求搏搏。张院长很理解:“无儿无女无伴无亲无友,还看不见,脸上哪里会有笑容,只能愁苦。”

五保户躺在手术台上很久,专治各种不服的赵铁人在手术台前忙碌,换刀具,用好多独门器械,把青松和护士忙坏了。每要一次针管、每要一次刀具,我的心都往上提,最后紧张地快晕了。最终病人眼晴条件还是太差,没法装晶体,也算是得到国内顶尖高手的尽力一博,视力也有改善,无憾了。

医生们上手术台便不愿下,嫌病人送少了,最好一送十几个,做完一个又一个。徐医生淡然地说:“这算什么,我来之前做到半夜3点呢。”其实,她有很严重肩周炎,也是铁人一个。

苏冰、我和几个志愿者等在门口,盼星星盼月亮一样等着病人,还等来县医院新出生的两个婴儿。万物有喜,吉祥圆满。

7月21日:纯粹与喜悦

县里面一层层下任务,轮到眼科主任,生怕病人们不来,他一个人就往乡里打了2百个电话。然后来了2700多人,爆了。于是,善良的贾万程主任发现晶体不够时,看见那些山里赶来的五保户,悲伤地不肯说话,默默地发着眼药水,当地志愿者多么希望他能重现头两天的谈笑风声。

一个刚刚丧偶的女儿,背着自己的老妈妈,扶着老爸爸,走了一天山路,哭着求医生们帮其实不适合条件的爸妈手术。看着瘦瘦的她抱着母亲的样子,大家都感动了。老头老太太复明后,我还正在觉得病房录像人太多,女儿突然给医生下跪,我的眼泪立马忍不住在眼眶打转,赶紧背过头去。孟恭明、缪晚虹送他们回去,爬了一天山路,没有路,全是悬崖,家徒四壁。

一个老婆婆拄着拐走了一天山路,志愿者在人群中发现孤独的她,她是那么盼望光明,可以自己做饭。医生为她做了所有检查,最后不得不停在心脏病上,一打麻药,她心脏就停。志愿者心里是抓耳挠腮的遗憾。

一个卖冰棍的老太太独自供养孙子上大学,复明后给医生和志愿者送来自己做的5碗粉皮,6个旱烤馍,今天复查时又送过来15个旱烤馍。我向来不喜欢摧泪情节,但真的不得不感动。

那个满脸委曲脑子不太灵光的老婆婆复查来了,袁博和我终于体验一把无力感。怎么教,老婆婆都只说:“看得到,认不到。”我们倒。老婆婆脸上仍然露出她自己都没意识到的笑脸。

那个愁苦的五保户来了,他仍然看不清,但进出已经不依赖人扶了,他的脸上露出些许轻松。

“给点药水吧!我们好远过来的。”老乡巴巴地看着陈吉利医生,磨着不肯走,陈医生到处翻,终于找到一瓶矿泉水,让老乡拿着走了。

“今天人还这么多了,晶体都快不够了,老乡们不是白排了吗?”有人很不理解,为老乡们委曲。

往年不做手术的老乡都给一小瓶眼药水。今年光明行没有眼药水赞助商,便不发了。大家觉得为提高愉悦度,还是应该发的。

这一眼,贾医生、廖医生、丁医生、陈医生、崔医生都可以轻易地判断,白内障可能不是问题,眼底病变才是需要关注的,或者有其他的脑瘤、肝肾病需要检查。小小的视力检查常常是判断的基础,即使病人为了手术装着看不见。

“前一次当地检查说我们是白内障,这次医生说没有?该听谁的?”老乡问。还用问吗?这次检查,本地病人白内障手术后基本上效果很一般,有可能连晶体度数都没查准。而光明行很多病人出来就上0.8。

缪主任教我:“要问病人平时干啥?好决定保留多少近视,否则一直做家务,看近的,突然看得好远,会很不舒服!”

医生们苦口婆心地凑到病人耳朵旁嘱咐:“这只眼彻底坏了,不要再乱花钱治了!”“这只眼要赶紧去大城市医院看,不要被糟蹋了!”“你去查查血糖!”

让美丽的石泉县乡民得以分享中国最顶级医疗资源,即使每一次都有晶体不够的遗憾。这便是光明行那一眼的价值。

振中说,病人们揭开纱布恢复视力,看见光明那一瞬间的喜悦,是他这么多年坚持光明行的真正动力。一个团队里,有多种多样的人,有不同的诉求,张院长能够团结这么多人坚持这么多年,确实是值得佩服。

纯粹的初衷,便可以忽略所有的杂音,只享受那些笑脸重见光明时的所有喜悦。

(编辑 蒋慰慧)

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号