复原烈士容颜,高校青年画笔下的红色传承

清明时节,缅怀先烈。无数先辈们,在如花的年华奔赴保家卫国的前线,不惜英勇牺牲。他们中的许多人没有留下一张相片或一幅画像。难以再窥见前辈生前的音容笑貌,成为烈士家属及无数后人的遗憾。在上海,有一群艺术设计专业的高校师生团队与松江烈士陵园携手,在近5年时间里,用画笔和数字技术还原了十余位烈士的容颜。

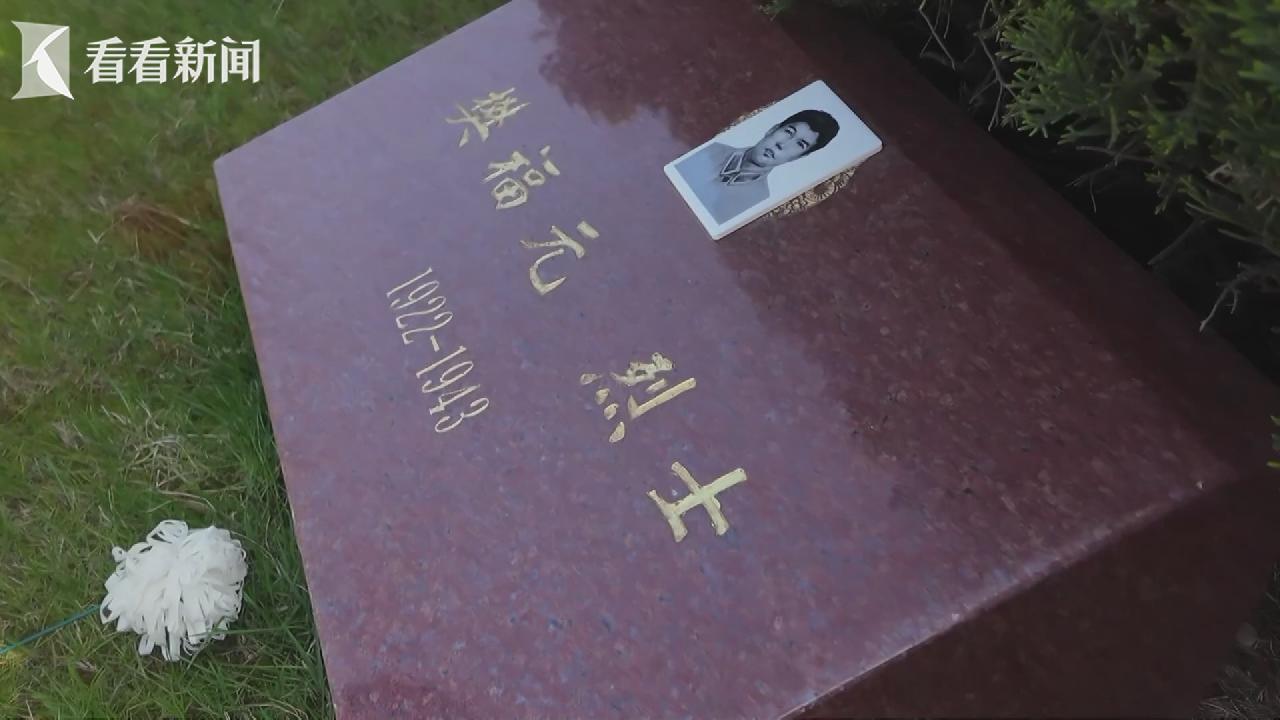

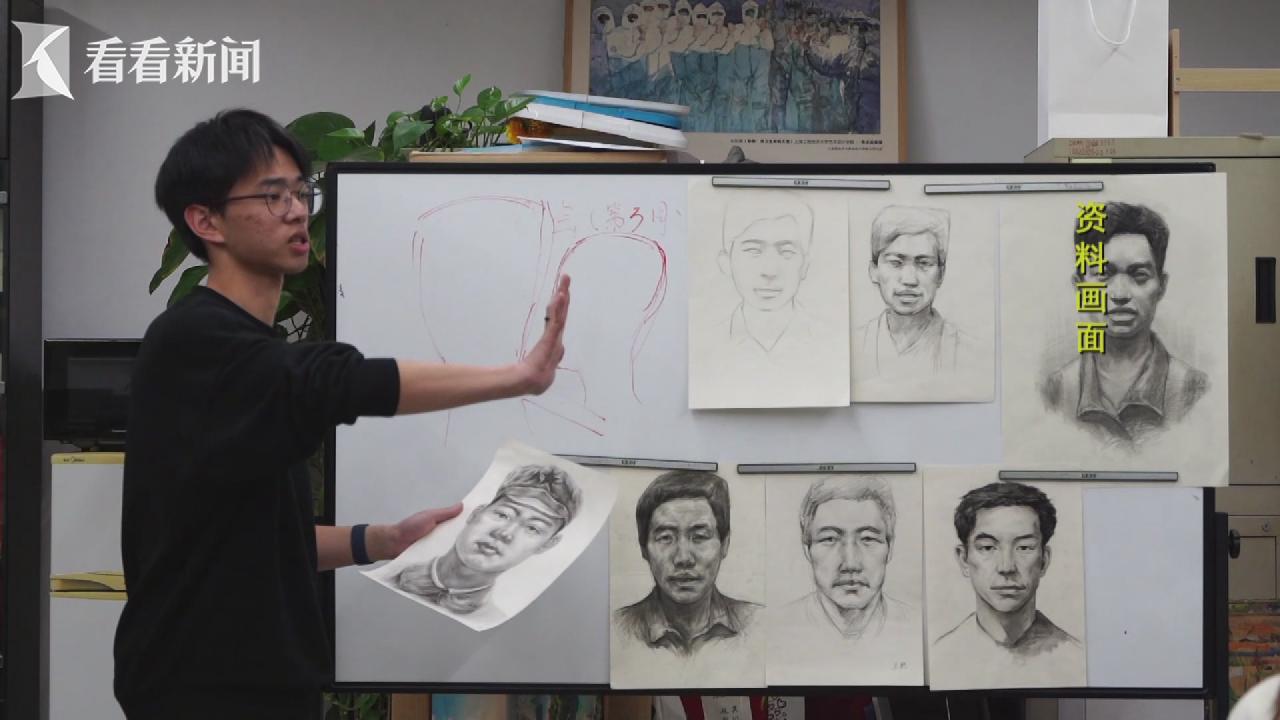

“很遗憾您没有能看见新中国成立的那天,非常庆幸我们项目组,能够用画笔再现您的模样。”刚刚被贴上墓碑这张画像的主人,叫樊福元,抗日战争牺牲时年仅21岁。烈士未曾留下一张照片。接到家属委托,上海工程技术大学艺术设计学院的师生们一起,将一个名字变为了画像。上海工程技术大学艺术设计学院团委书记孟远航对此介绍:“通过他侄子当时在海军时期拍摄的一张照片,再通过他后代的一些基因相似性进行比对,完成了这样一个画像,这是我们近五年来第四批复原的烈士画像。”

松江烈士陵园,长眠着为国捐躯的173位松江籍、或在松江牺牲的烈士。而此前,只有71位烈士的墓碑上有遗像或者画像。2020年底,松江烈士陵园与上海工程技术大学艺术设计学院,启动“画笔下的红色传承”项目,希望通过画笔,还原烈士形象。

蔡财根烈士的儿子蔡德奎刚出生6天就与父亲诀别,2021年清明前夕,年满七十的他终于拿到了父亲的清晰画像。“爸爸,我来看你了,几十年了从来没见到过你,今天我给你安上一个画像。”

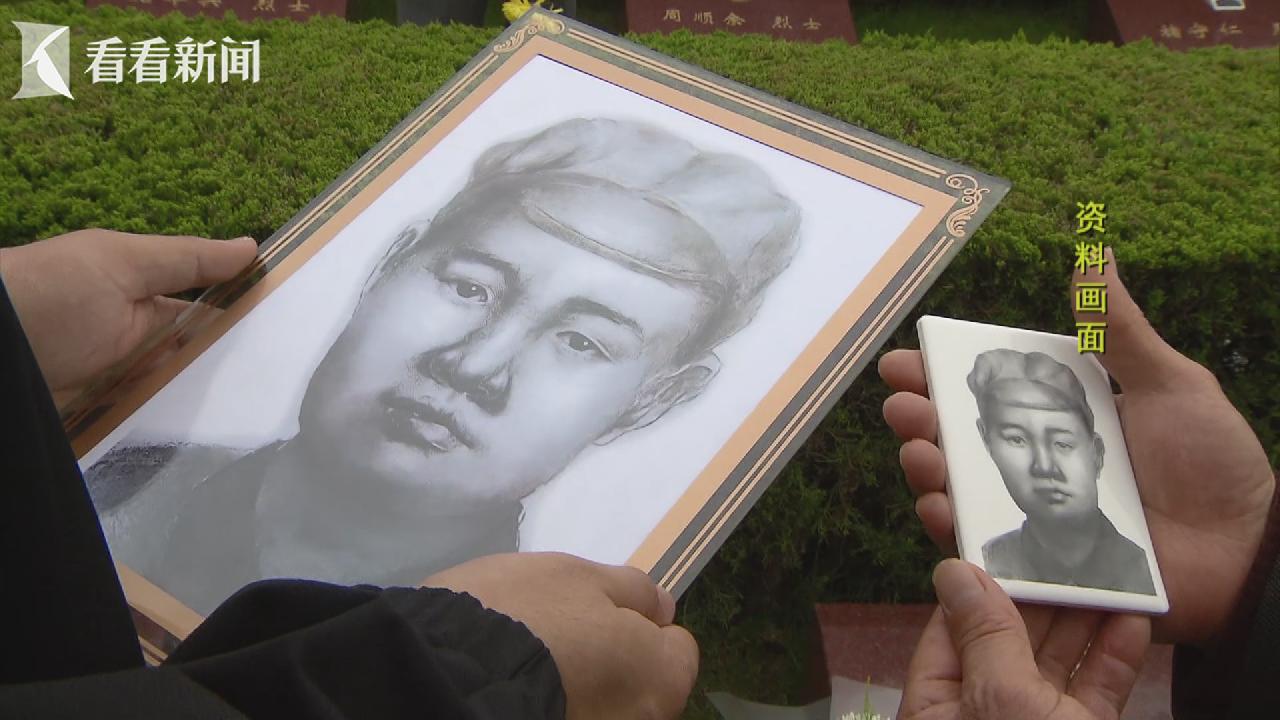

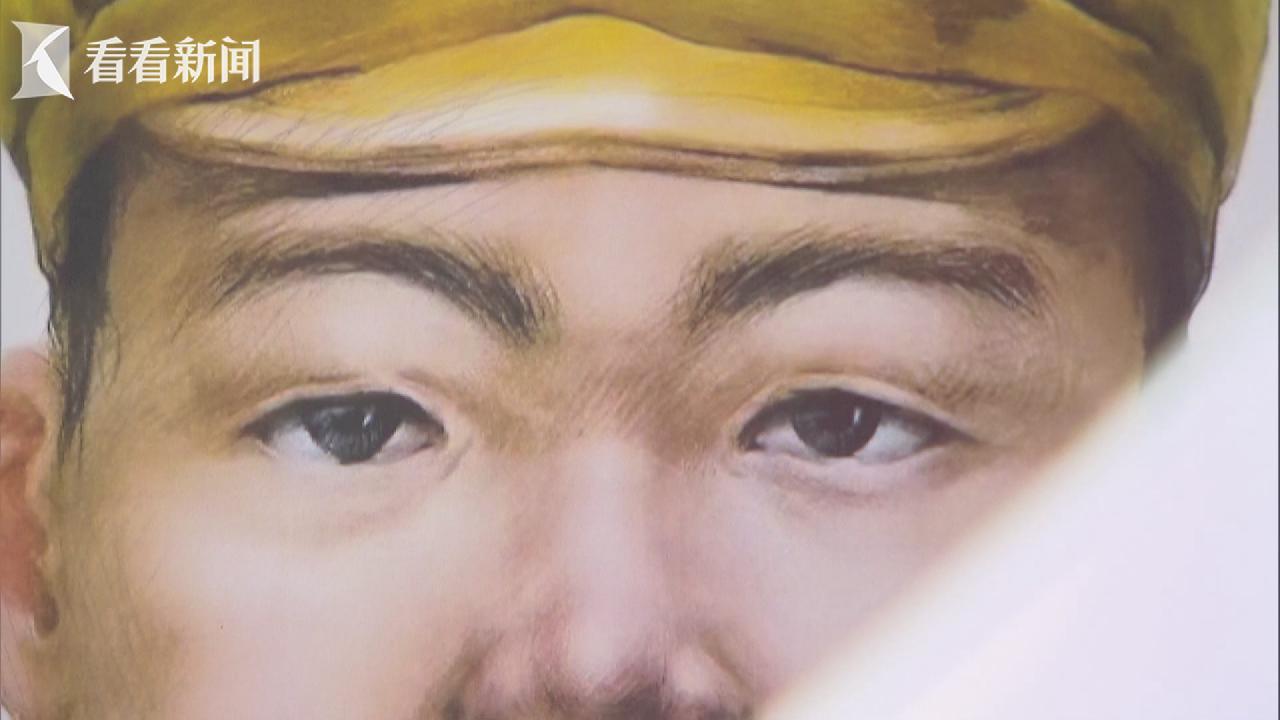

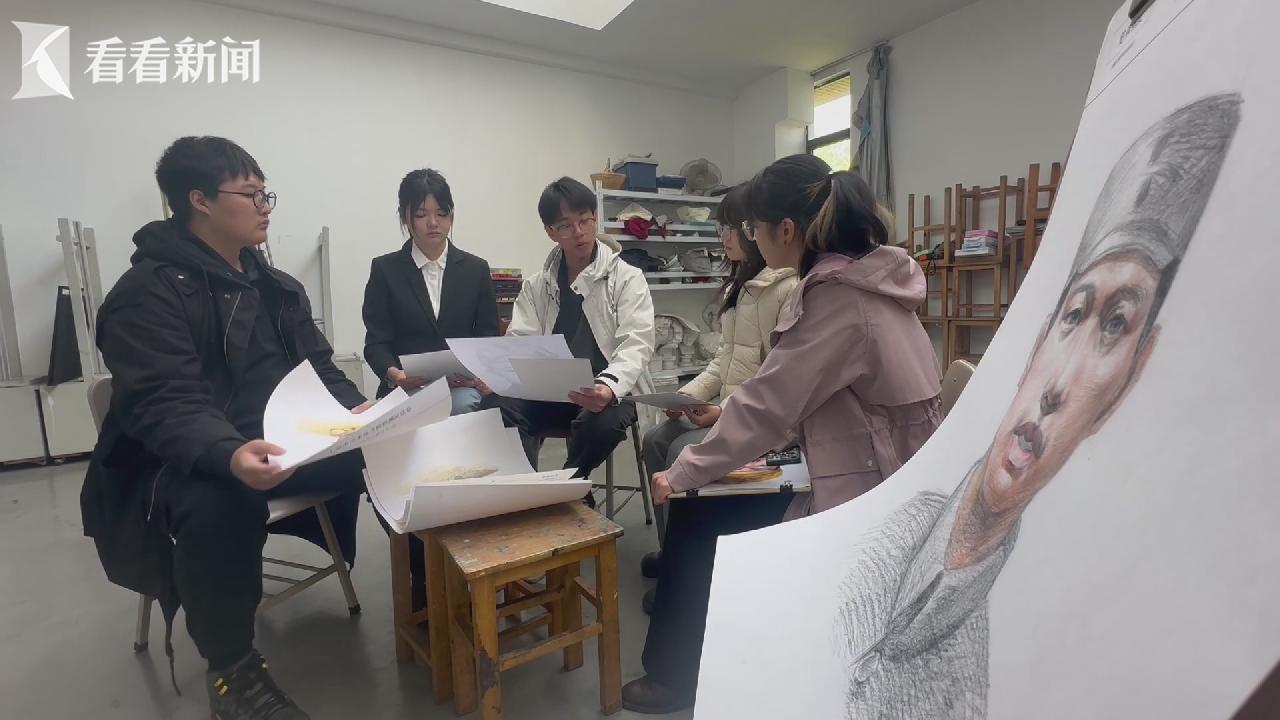

5年来,通过走访、挖掘、雕琢,团队复原了13位烈士的画像,也迎来了更多新成员。今年大三的程佳航刚入学就加入团队。作为主画手的她,在画室里时常一坐就是几小时。“一个难点的就是在还原烈士的眼神时,要像真人一样,不能死板,我们为此下了很多工夫,就比如说去观察身边的人。”

一个眼神,就要花去作画一半以上的时间,但画师们都觉得很值。“陆全发的两位战友都以90多岁高龄,那两位爷爷看到画像就很激动,指着照片说就是他年轻时候的样子。”程佳航说道。

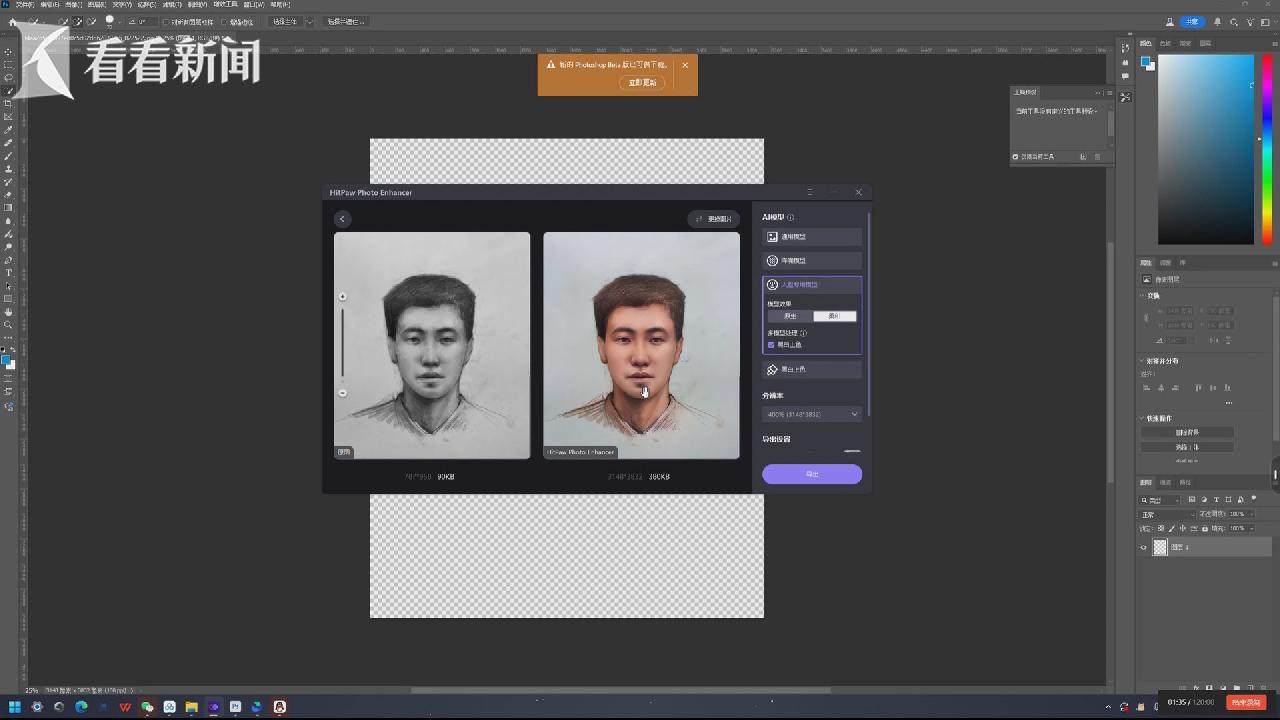

烈士家属亲友的真挚谢意,感染着这群热忱年轻人。小组长薛臻煜从项目成立坚守至今,为了提升画作质感,他运用AI技术丰富着烈士面部的皮肤纹理细节。

毕业在即,万般不舍的薛臻煜已着手创办起了自己的影像工作室,希望将这份工作延续下去。“家属看到我们这个画像的时候,眼泪一下就出来了,手在那边抖,一直在跟我们说谢谢,跟我们表达,‘这就是我的父亲,我看到我的爸爸了’,这个项目组已经有种跟我绑在一块的感觉,我想一直做下去。”

创意无限的“00后”们,把近五年来团队为烈士画像的历程生动再现,编排成话剧,今年五四青年节,他们将登上舞台表演。

在松江烈士陵园长眠的无遗像英烈们陆续有了具体形象。凝固在历史硝烟下的年轻面庞,被新一代的青年们“轻拂擦净”。今年,纪念馆还将烈士画像重新上墙,其中10%都是首次亮相。“我们有了更翔实的史料以及图片。”讲解员黄逸雯坦言,“我们希望不仅仅是他们的名字被记住,更希望他们的故事、他们的模样都能够被公众知晓。”

目前,这个团队已从最初四五人扩充到了三十多人;完成一幅画像,也从原来需要一两个月缩短到一周。“其实我们也是在跟时间赛跑,因为很多烈士的家属在我们复原烈士画像过程当中,就离我们而去了,这是我们很遗憾的。”孟远航希望,“把人工智能和这个项目相结合,基本上缩短到一个礼拜,就可以修改成型,不光服务松江烈士陵园,我们还希望服务整个上海,甚至整个长三角地区、乃至全国。”

用AI和画笔复原烈士容颜,不仅是对先烈的尊重和敬仰,更是告慰英烈:这片土地的人们从未忘记你们,您值得被铭记。

| 编辑: | 尤颖慧 |

| 视频编辑: | 杜茜 |

| 摄像: | 王毅 |

| 责编: | 李吟涛 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧