《掌上观文》第四期 吴侬软语来品诗

时讯

各位观众朋友,大家好!今天我给大家带来的呢,叫《吴侬软语来品诗》。可能很多朋友会说,哦,吴侬软语,我知道,就是江南一带吴地的人讲的那种软软的话。不过,品诗,那不是用普通话来念的吗?吴侬软语怎么来念诗呢?呵呵,那这理解可能就有点不全面了哦!

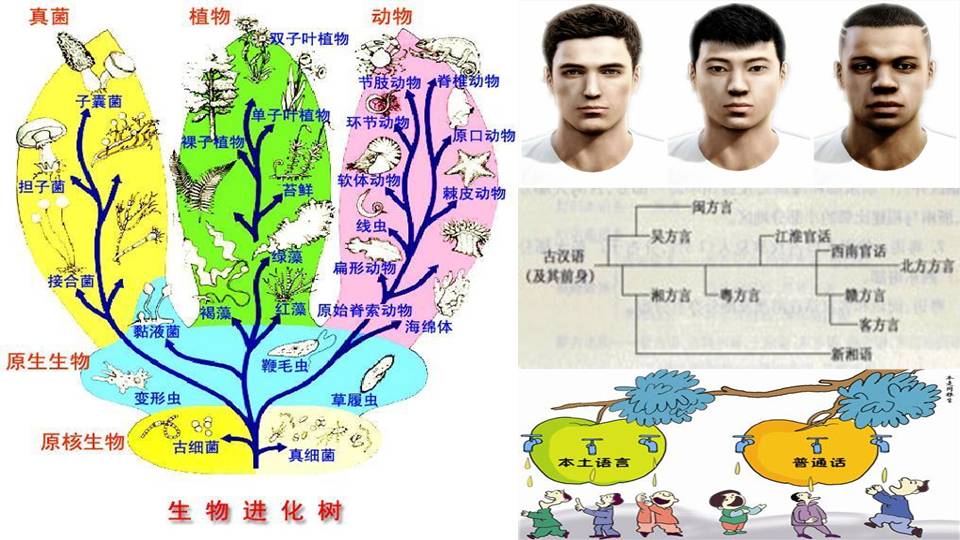

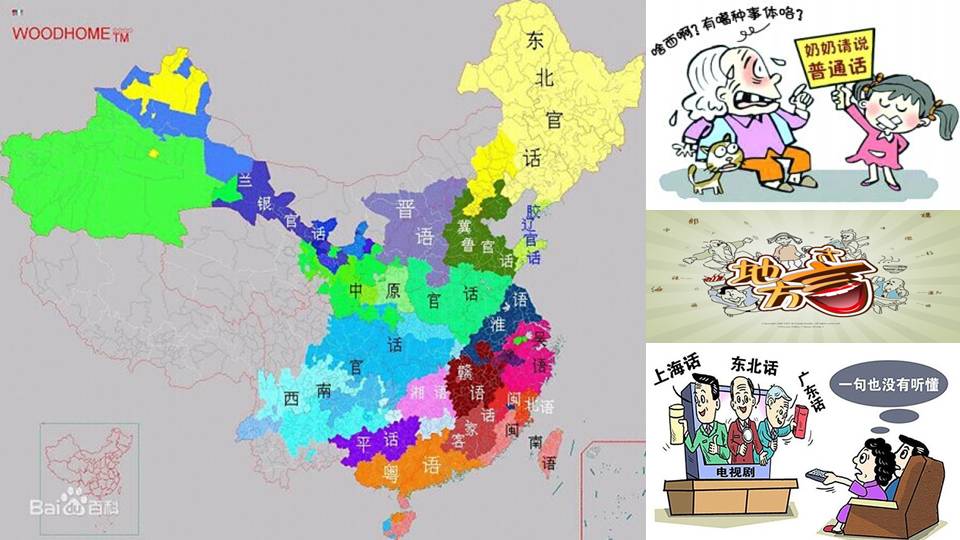

首先我们需要了解一下什么是汉语。很多朋友认为汉语就是普通话,那可就有点狭隘了哦。普通话只是用北京语音为标准音,以北方方言为基础方言形成的现代汉民族的共同语。从语音上来说,讲普通话,其实就是用整理、规范过的北京语音进行表达。用普通话来念诗,本质上就是用北京语音念诗。那北京话可以品读诗词,南京话、上海话、厦门话、广州话等等等等当然都能品读诗词。

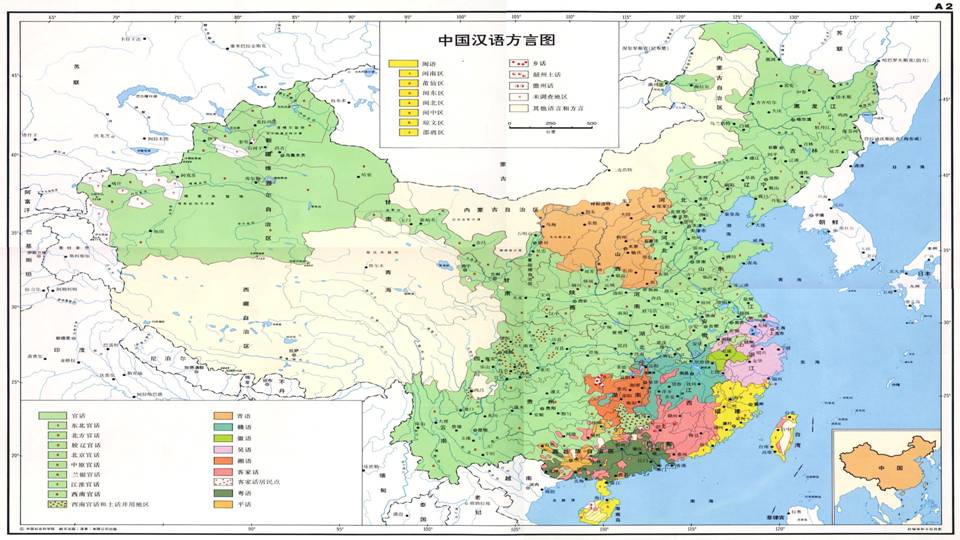

大家都是汉语这棵大树上的一片叶子,都是从古汉语这个共同的老根上长出来的,和古汉语都有整齐的对应规律,只是各地的变化方向不同了而已,就像树枝朝各个方向生长一样。大家可以看看我们的汉语全图。

这是汉语最大的分支官话方言,或者俗称北方话。在我们苏南、上海、浙江这边,属于汉语第二大分支吴语(吴方言),也就是大家熟知的吴侬软语。还有山西一带的晋语、福建一带的闽语、广东一带的粤语等等,都是汉语这棵大树上的大分支,都是同一个树干上的大家族。那接下来,我们就来看看怎样用我们江浙沪一带的吴语来品读古诗。

这里,我们选择声调作为一个切入点。这个声调,你可别简单地理解为就是现代北京话的a55、a35、a214、a51四个声调哦。讲古诗,我们得从古代的声调讲起;讲汉语,我们得从汉语的老根讲起。

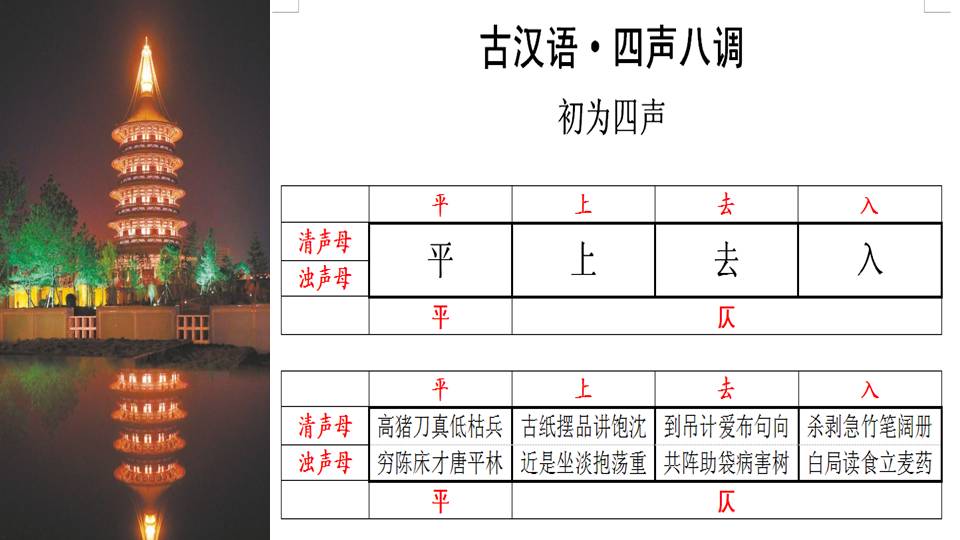

一千几百年以前啊,汉语的确是四个声调,老祖宗给它们取了四个名字,叫平上去入。其中上去入三声称为仄声,与平声相对,这就是所谓的平仄。后来呢,由于声母清浊的影响啊,像ptk这样清声母的字,和bdg这样浊声母的字,声调开始有高低之分,清的变成阴调,浊的变成阳调。

于是四个声调各分阴阳,变成了八个声调,也就是阴平、阳平、阴上、阳上、阴去、阳去、阴入、阳入。这些例字,就分别对应着古代的这几个声调类别。当然,当时这八个调调到底怎么念,现在很难确知。毕竟古代没有录音机嘛!但现代汉语各个地方的声调都是由这八个声调变化而来的,有的地区完整保留这八个声调;大多数地区发生了合并,变成七个、六个、五个、四个等;少数地区发生分化,会超过八个声调。总之,各地的声调都是在这八个格子里做游戏,不信你可以用自己家乡的那支汉语念着试一试。

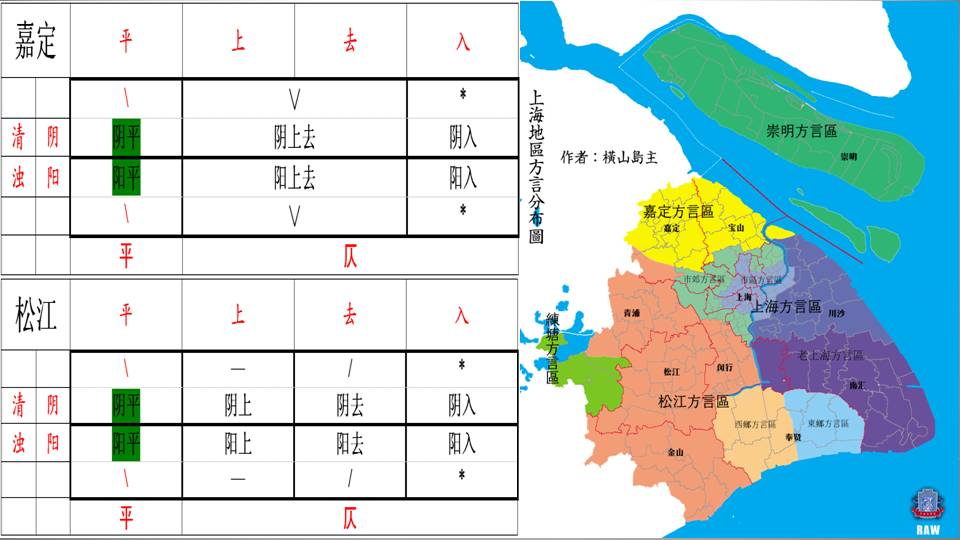

那这里我们就举几个例子来看看。在上海地区,松江、崇明,就完整地保留了古汉语的四声八调。松江大概是这样的:

我们可以发现,松江的阴阳两类声调调型一样,仍然保持平行,只是一高一低,可以把它们合起来看,那就是平上去入四声。崇明大概是这样的:

阴阳两类调型不平行,但八个声调清晰可辨。特别需要注意哦,同一个声调类别在现代不同的地点可能会有不同的调型,比如同样是平声这个调类,可能会是上翘的a/,也可能是下降的a,不一定像它字面那样就是平的a—。

当然,我只是根据语言学界的调查成果,用大家容易理解的形式表现出来,具体调值我模仿得肯定不准,声韵母更是只能用自己咬得准的嘉定话来念,但大家只要能够理解在一个具体的地点,这几组字的声调是不同的就行!

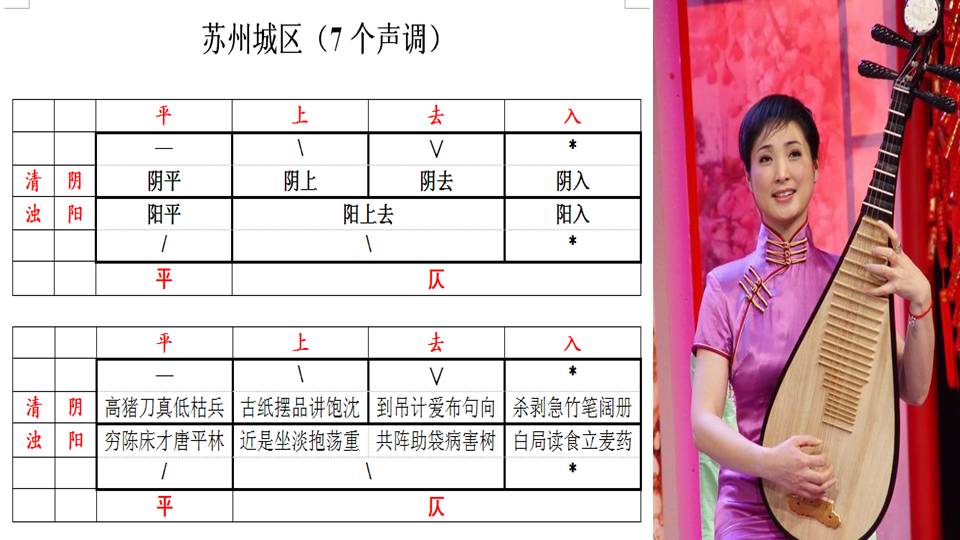

如果这八个声调中有两个合并,那就变成七个了!往往都是阳上、阳去先合并,例如苏州城区和太仓。苏州城区大概是这样的:

太仓大概是这样的:

声调分合格局一样,只是具体调值不同。如果进一步合并,那就是六个了。我的母语嘉定话就是这样:

再进一步呢,就是五个,上海城区话就是典型:

当然,再进一步呢,就是四个了!北京话相信大家再熟悉不过了

那么,为什么要从声调入手呢?我想大家一定有所耳闻,写近体诗的时候啊,这平仄是有严格要求的。但是为什么平时的教学中似乎从来不去真正讲解古诗的平仄呢?或许这正与我们用来教学的北京语音有关,因为用现代的北京语音是没法准确推导古汉语平仄的。大家有没有发现,北京话的声调分合规律和前面说到的几处吴方言区的地点都不太一样,它有一个突出的特点,就是古代的入声字不再具有一个独立的短促的入声调,而是无规则地并到其他几个声调中去了,其中一部分就并到了平声字中去了。而我们知道,上去入三类声调是属于仄声的,而现在有部分入声字,也就是仄声字,和平声字一样读了,那你如果以为现代北京话中读阴平、阳平(也就是大家熟知的第一声、第二声)的字就是古代的平声字的话那就容易出现偏差了!你看,这(北京话念)“杀剥 急竹 白局读食”都是古代属于仄声的入声字嘛!但是古代的平声字,在现代北京话中还是属于平声这个调类的,就如……所以,除了会北京话,必须还会一种保留入声调的汉语方言才能推准古汉语的平仄。正好,包括上海话在内的吴侬软语就保留了入声,正好可以和北京话形成互补,一起传承好我们老祖宗的宝贵财富!确切地说,广大东南地区的汉语和北方的晋语(晋方言)都能做到这一点。

接下来我们就以上海话为例来小试牛刀!先以表格里这些字为例,用上海话一读,马上能把这些“嗒嗒嗒嗒”短促的入声字分辨出来,标注好是仄声,那么剩下的那些声调舒长的字再用北京话读一读,读阴平调,也就是第一声a55的,和读阳平调,也就是第二声a35的, 就是古代的平声字,剩下的字就都是仄声了!这样平声仄声就能推准了!

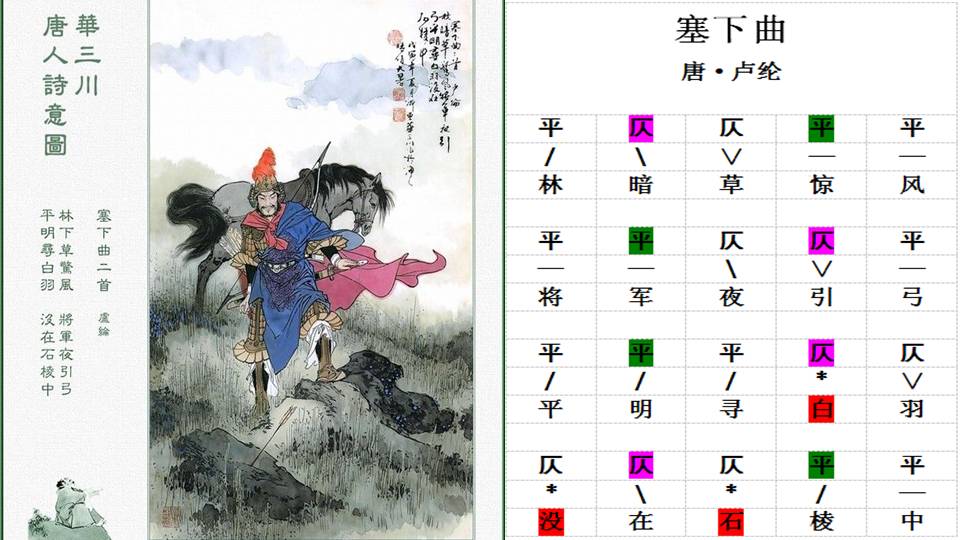

来,拿首诗试试:就以卢纶的《塞下曲》来说吧:

先用上海城区话读读马上就可以把里面的入声字“白没石”给拎出来,这些可是仄声字哦!但“白石”在北京话中都读第二声,也就是阳平调,和平声字并到一起去了,“没”还有mei35的读音,也是阳平,极具迷惑性哦!这几个字收拾了,剩下的字再用北京话念,第一声第二声的字也就是阴平阳平,也就是古汉语的平声字了:“林惊风,将军弓,平明寻,棱中。”剩下第三第四声的也就是古代的上声和去声,也是仄声了:“暗草,夜引,羽,在。”这样一首诗的平仄就完整地出来了!我用北京话念古汉语的舒声字,也就是平上去三声的字,用上海话念古汉语的入声字,古诗平仄一目了然,大家听……然后我们看每句双数位,也就是第二第四个字,分别是“暗军明在”,仄平平仄;“军引白棱”,平仄仄平。说明这首诗双数位的字完全符合一二句相反,二三句相同,三四句相反的平仄要求。考察平仄主要看双数位的字,即通常所谓的“一三五不论,二四六分明”嘛。怎么样?有意思吧!大家不妨试试!

对于大多数人这或许是最简单的办法,因为大家对自己家乡话的声调可能缺乏了解,但是判断短促的入声字还是比较方便的。当然,如果对自己家乡话的声调能清晰地分辨,那其实光通过家乡的那支汉语就有可能一步到位地推导出古汉语的平仄,因为就如大家前面看到的那样,很多地区的平声和仄声依然保持着对立,和古汉语是严整对应的,所以用家乡话念一念就知道平仄了!

下面我就用上海西部地区语音来给大家示范一下。

怎么样?一步到位全部搞定!看双数位的字,“暗军明在”,仄平平仄;“军引白棱”,平仄仄平。清楚得不得了!和之前京沪配合两步走的方法殊途同归。

换首七言的古诗来看看,如《游园不值》:

你看,也是一步到位就可以把平仄推出来了。每句双数位,第二四六个字:怜扣色枝,平仄仄平;齿扉园杏,仄平平仄;苍不不墙,平仄仄平。整齐得不得了!当然,不是每首古诗都是讲究平仄的近体诗,但我们可以通过现代汉语来倒推任何一首古诗中每个字的平仄,推出平仄以后也就可以考查这首诗是否讲究平仄了!

除了平仄,古诗还有一个重要的特点就是押韵。这押韵啊,看似押的是韵,但其实它还与声调有关。近体诗中押韵的字,也就是韵脚,声调是一致的,通常都押平声韵。古体诗可押平声韵也可押仄声韵。这方面,上海西部地区的现代汉语由于阴阳两类声调平行,调型一致,因而可以非常清晰地显示这一点。

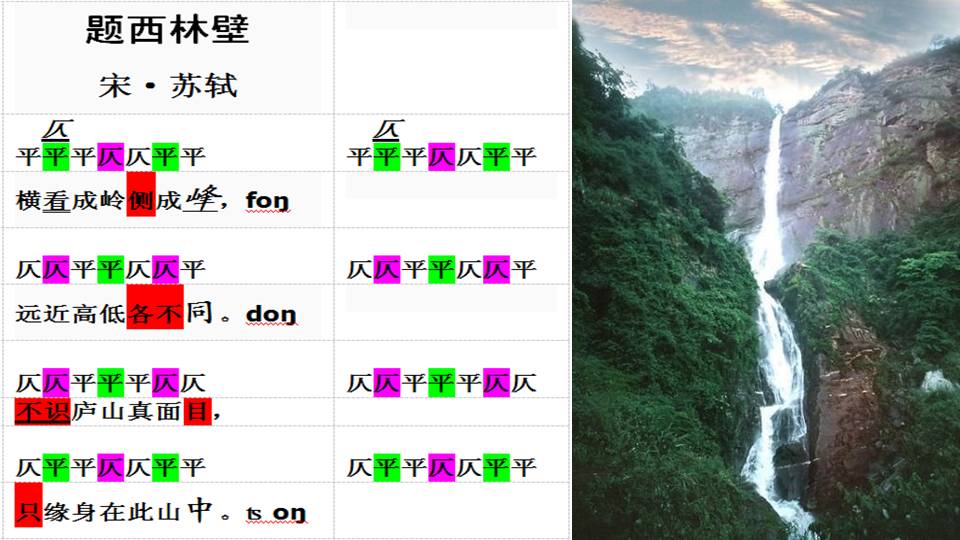

《塞下曲》风弓中,《游园不值》苔开来,《咏鹅》鹅歌波,《题西林壁》峰同中,《示儿》空同翁,《清明》纷魂村,《春晓》晓鸟少,《江雪》绝灭雪……可以说任何一首古诗,只要作者用的韵脚是同一个声调的,那么用上海西部的汉语读出来就一定能清晰地体会到古诗韵脚声调一致的美感。北京话由于阴平调是平的a55, 阳平调是上翘的a35,如《游园不值》苔开来,《咏鹅》鹅歌波,《题西林壁》峰同中……就显得不是那么一致了。但最尴尬的是什么,如果古代作者用的是短促的入声字,那北京话的局限性就更大了,一是入声字在北京话中无规则地并入各种声调,导致声调不整齐,二是短促的入声调有特殊的作用,往往用来表达作者压抑、悲愤等思想感情,但北京话不再短促,体现不出了。

一个有意思的现象就是(吴音念)“压抑、郁结、殟塞”这些词都是入声,不知是古人有意为之呢还是巧合,但我们看《江雪》(北音念)绝灭雪,北京话不仅变成三个调了,而且不再短促,既减少了韵味,也难以体会柳宗元那(吴音念)“绝灭雪”的“压抑、郁结、殟塞”的心情了。而这用全国任何一个保留了古代短促的入声调的方言都能清晰地体会。

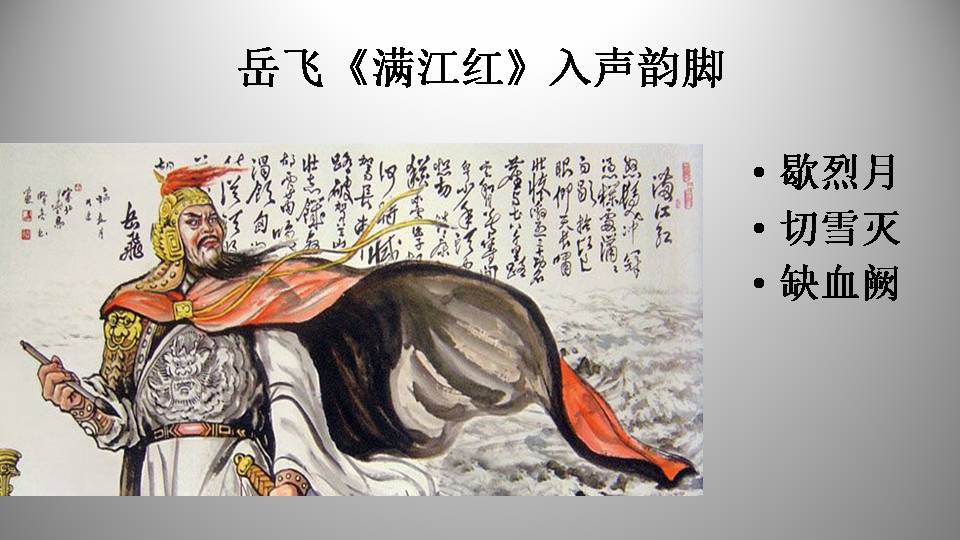

与之相似的,其实岳飞的词《满江红》,也是押的入声韵:

你看“歇烈月,切雪灭,缺血阙”,嗒嗒嗒,嗒嗒嗒,嗒嗒嗒,相当整齐。也可以想见当年岳飞的心情是怎样的“压抑、郁结、殟塞”了。

不过,押入声韵的作品毕竟是少的。虽然押舒声韵的作品由于现代汉语很多地区阴阳两类声调并不平行,也不一定能够很好地体会古代声调一致的感觉,但是主元音和韵尾仍然保持着一致,读起来依旧琅琅上口。

例如上述诗歌用上海城区话来读,韵脚分别是:《塞下曲》风弓中,都是on;《游园不值》苔开来,都是ae;《咏鹅》鹅歌波,都是u;《题西林壁》峰同中,都是on;《示儿》空同翁,都是on;《清明》纷魂村,都是en;《春晓》晓鸟少,都是au;《江雪》绝灭雪,都是ih……你看,是不是很整齐啊?

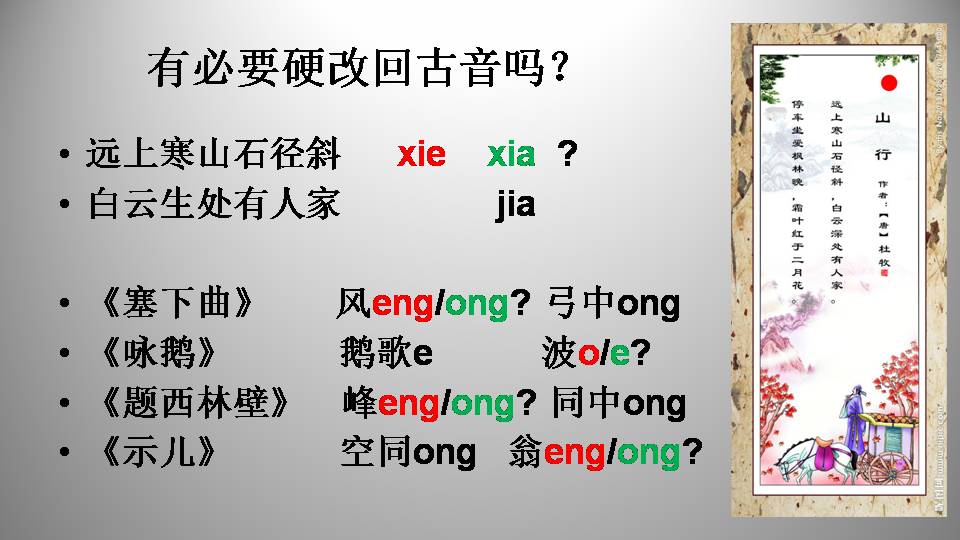

其中有的诗用北京话念就不押韵了,比如《塞下曲》风eng,弓中ong;《咏鹅》鹅歌e,波uo;《题西林壁》峰eng,同中ong;《示儿》空同ong,翁eng ……说明这些本来古代韵一致的字啊,在北京话中发生了分化。我记得啊,以前有人笑潘长江唱那《过河》“哥哥心中荡起层层的波”,那“波”发be,怎么那么土啊!但其实放到《咏鹅》这首诗中看看,用潘长江的那支方言念出来,鹅歌波,都是e,不仍和古代一样押韵吗?倒是北京音bo和前两个字不押韵了,但因为它成为了民族共同语,所以大家反倒不觉得它怪啊土了。

所以啊,大家千万不要把普通话北京音看得太过神圣而鄙视自己家乡的那支汉语,有些在北京话中已经失传的古汉语的格局,恰恰保留在其他地区的现代汉语中,有些你用北京话没法理解的现象,用其他方言一念就能恍然大悟,比如李白的《梦游天姥吟留别》:

“世间行乐亦如此,古来万事东流水。”用北京音你没法理解为什么“此”和“水”是押韵的,但用上海话一念,此tshy,水sy,不是清清楚楚吗?

这里还有一个颇有争议的问题,就是杜牧的《山行》中“远上寒山石径斜,白云生处有人家”,这“斜”到底有没有必要为了和“家”押韵仿照古音改读xia,因为对于北京音来说,平日里似乎没有读xia的基础,仅仅在诗中因为本来古代同韵的“斜”和“家”在北京话中不押韵了,所以硬要把它改回古音,但这样一来的话岂不是所有北京话已经不押韵的诗都得把读音改动改动呢?比如《塞下曲》中“风”就得读fong了,这样才和“弓中”押韵;《咏鹅》中“波”就得读be了,这样才和“鹅歌”押韵……或许,没有特别的必要,因为毕竟现代汉语所有的方言都不可能和古汉语完全一样,都在一定的规律中发生了一定的变化,分别保留了古汉语不同的特征。当然,现在大家念诗的时候已经习惯念xia了也没问题,约定俗成嘛!不过话说回来,这个“斜”字啊,你看,在吴语中读的不就是古代zia一类的音吗?“远上寒山石径斜,白云生处有人家”很自然地保留了古汉语的韵味。

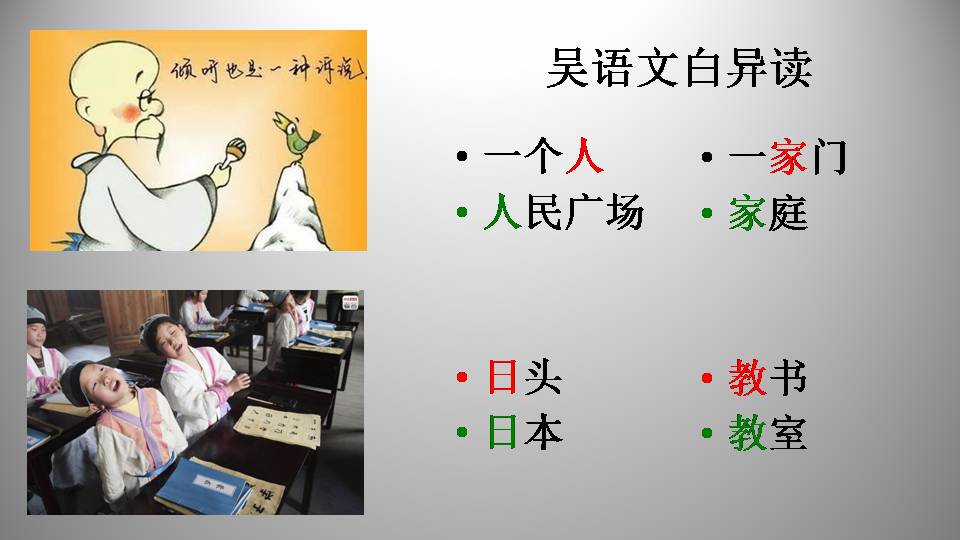

可能细心的朋友要问了,这“人”和“家”在吴语中都有两个读音,nyin,zen;ka,cia。那么读古诗应该用哪个音呢?

我们认为啊,通常说来,在读古诗词等比较书面化的作品时,适合使用文读音,也就是显得比较书面化的读音,比如:“人”民广场,“家”庭。吴语中的文读音通常就是比较接近汉语强势方言北方话的那个读音。与之相对的那个比较口语化的读音称为白读音,或者口语读音,比如:一个“人”,一“家”门。吴语中的白读音往往反映了比较古老的汉语读音,也就是说,如果一首诗全用吴语口语读音去念的话,应该说来更接近古汉语的实际读音,比如:

“千山鸟飞绝,万径人踪灭”“白云生处有人家”,但通常说来适合使用文读音去读。就像北京话一样:

“剥削”“薄弱”“血气方刚”就不宜读成“剥削”“薄弱”甚至“薄rao”“血气方刚”,用北京音读古诗也不适宜用这些比较口语化的读音。不过,如果正好处于韵脚的位置,有时候使用书面读音已经不押韵的话,那不妨仍旧使用口语读音,比如王勃的《送杜少府之任蜀川》

韵脚是“秦津人邻巾”,如果吴语中“人”使用文读音zen的话就会和北京话一样与其他几个字不押韵了,那就不妨用白读音nyin吧!“秦津人邻巾”,你看,吴语中“人”念nyin,就是反映了古汉语的读音嘛!

还有像李白的《梦游天姥吟留别》中的韵脚“马下车麻”“还间山颜”,用书面音读“马下车麻”“还间山颜”就不如直接用口语音读“马下车麻”“还间山颜”来得押韵。

好,说了那么多,那我们就一起用吴侬软语来读几首古诗吧。我先用相对比较古老、保守的上海嘉定话,再用变化比较快的上海城区话,从一定程度上也可以看到汉语古今语音演变的一些信息。特别需要注意的是,读起来的调子会和念单字的时候不一样,形成连调,比如上海话“飞”“机”连读变“飞机”,就像北京话“浅”“水”和“潜”“水”连读起来一样,都是“qian/水”。就像同一个人走起来和站着的时候不一样。好,下面我们就一起走起来:

《题西林壁》

注意这首诗是讲究平仄的,我们看双数位的字,分别是……那么第二个字“看”读平声比较好,也就是北京话最好念阴平调kan55而不是去声kan51,上海全境最好念阴平调khoe53而不是像khoe434一类的去声。 下面用上海城区话念。

《江雪》

《示儿》

注意这首诗也是讲究平仄的,我们看双数位的字,分别是……可见最后一句的“忘”应该念平声比较好,也就是北京话最好念阳平调wang35而不是去声wang51,上海西部也是应该念阳平调vaon31而不是像vaon213一类的去声。这不是乱改,而是有历史来源的。《康熙字典》明确记载了“忘”有平声、去声两个读音。陆游当年在本该是平声的位子用了“忘”这个字,显然应该是取了它平声的读音。

除了读,当然也能唱,我以王昌龄的《出塞》为例:

大家是不是有一种很新奇的感觉啊?毕竟平时几乎只能听到北京话的版本。不过也可能有朋友问了:“我怎么觉得这不是地道的吴语啊?平时讲话不是这样的啊!

比如像《咏鹅》,平时根本不说(吴音念)‘曲项向天歌’,应该说‘颈骨弯弯恁朝天唱山歌’,这样才地道嘛!”其实啊,你仔细想想,你在用北京语音去念“曲项向天歌”的时候会把它念成“弯着脖子向着天空唱歌”吗?这不是在用现代白话翻译吗?可能很多人都走入了这么个误区:“顽固地认为书面的东西就是只有用北京音才能念的,只要用其他汉语方言的语音念就叫不地道的某地方言了,却从来没想过用北京音念这些书面作品是否真的符合北京话的口语表达。”这或许也是长期以来吴语品诗没有走上正规道路的一个原因吧。

总之,希望大家有这么个意识:每种语言都是一个大家族,就如英语有英式、美式,英、美国内也各地不同。汉语有各个分支,北方话、吴语、闽语、粤语等,精确到每个地点的方言都是这种语言的一个具体的标准,北京话、上海话、厦门话、广州话等等都是一支支具体的汉语,都和古汉语有严整的对应关系,都是标准的,都在一定程度上反映了古汉语的各种特征。

语言的分类和任何事物的分类都是一样的,鸟兽虫鱼都是动物,但精确到一个具体的动物要么是鸟,要么是兽,要么是虫,要么是鱼;白人、黑人、黄种人都是人,但精确到一个具体的人不可能同时是三个人种的。北京话、上海话、广州话都是汉语,但精确到每个汉人,他讲出来的都是他当地的那支具体的汉语方言。语言和方言的关系,就是“车”和“各种具体的车”的关系。车是一个统称,但精确到一辆具体的车,它有车的共同特征,但不可能同时具备所有车的特点。我们现在常特指“车”为“汽车”,但你总不能说火车、拖车、自行车不是车吧!

但长期以来我们往往误认为只有使用北京音的普通话叫汉语,或者标准汉语,其他地方的“土话”都不叫汉语,或者不标准的汉语,导致对包括自己家乡话在内广大汉语资源的轻视,甚至放任它消亡,这其实对于我们中华文化的传承来说会造成不可估量的损失!

一旦全国人民只会北京语音了,意味着十几亿人再也没有谁能够用活的现代汉语准确地推导出古汉语的平仄了,古诗词中的很多韵脚也会品读不出韵味,这无疑是灾难性的,与我们文化传承的理念无疑是相悖的。

因而,在各个地方,是不是可以开展用当地方言品读古诗词的活动,既可以品读出很多古诗词的韵味,弥补北京话的不足,又可以提升大家对自己母语、乡音的认识,不再把它当成是一种土俗的不标准的东西,对于传承各地的汉语方言会有积极的意义。毕竟为什么很多父母不愿意传承家乡话,正是因为大家认为家乡话是乱七八糟的东西。但通过上面的内容我们可以看到,我们各地人民的家乡话,不仅不是乱七八糟的东西,相反,同样是相当标准的汉语。当大家给子女进行启蒙教育的时候,何必一定要他念“鹅鹅鹅”而不许念“鹅鹅鹅”呢?

保护好各地的汉语方言,本身就是保护好我们整个汉语资源,不宜片面强调通用性而一味要求用北京音来品读,否则就是对汉语传承的遏制。就像世界通用语言是英语,那我们是不是就要限制汉语的使用呢?因为外国人听不懂啊!

每种话都有一定的通行范围,无非范围有大有小而已。在每种方言的通行范围内都可以开展乡音读古诗活动嘛,大的可以是地市级的,小的可以是区县、乡镇级的。更何况,汉字是超越时空的,古今南北读音可能不同,但都对应同一个字,而古诗词文本本来就是固定的,各地语音差别再大,只要告知是某一首诗,都能领会其中的意思。更何况,现在打个字幕,放个幻灯,不是一件很容易的事情吗?我们都能接受看着汉语字幕欣赏外语电影,难道就不能看着可能本来就熟悉的文本欣赏本民族语言各个分支的语音吗?各地语音汇合在一起,这样我们不就更加趋近于我们祖先的语言了吗?不是更好地传承了祖宗的遗产了吗?这些问题,希望大家能够有更多更深入的思考。这里我先把已经快要失传的吴音品诗的大框架重新建立起来,水平有限,难免比较粗陋,欢迎大家批评指正,一起来完善,共同为我们中华语言资源的保护和传承尽一份力!

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号