多次“中学西渐”,连美国最高法院建筑上都刻有孔子雕像

在历史上,有不少次西方世界热忱地学习东方思想的浪潮,而伴随着中国的发展和崛起,又有新的形式的“中学西渐”正在开启。在本期《这就是中国》节目中,复旦大学中国研究院院长张维为教授就此展开了演讲。

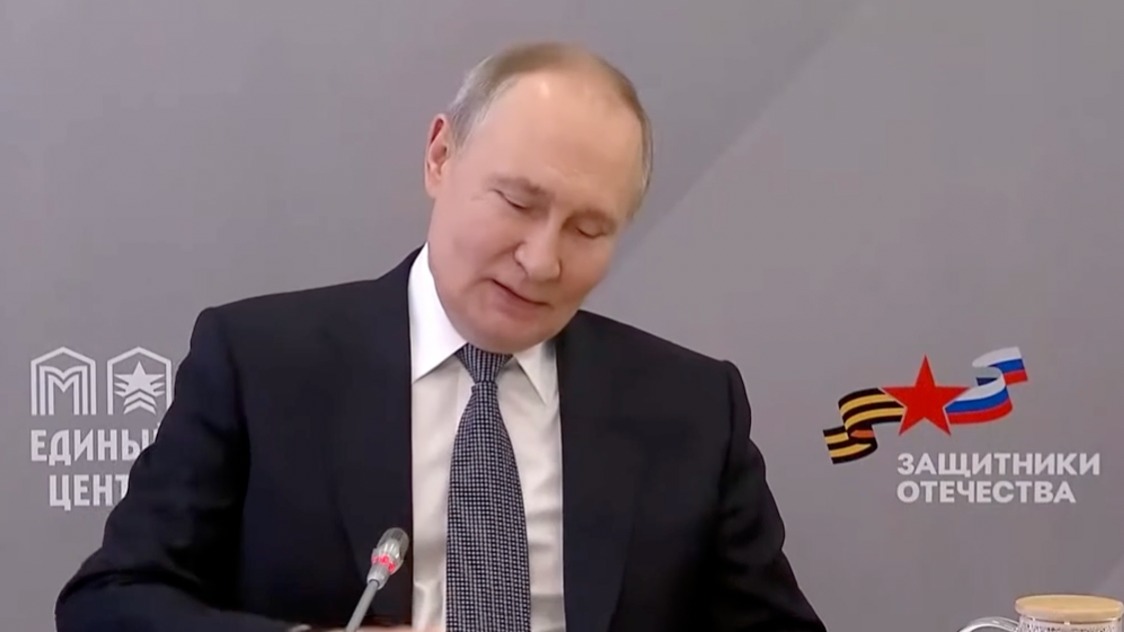

2017年在荷兰奈克萨斯思想者论坛上,张维为和法国哲学家伯纳德-亨利·莱维有一段尖锐的对话。伯纳德-亨利·莱维指责中国大规模侵犯人权。张教授建议他看一下最新发布的益普索民调,中国90%的受访者认为自己国家走在正确的道路上,而法国只有11%的受访者认为法国走在正确的道路上。“我问他有没有考虑这么一个这么高比例的法国人不满现状,这中间多少不满是涉及法国的人权问题的。”

张教授说,法国知识界应该有勇气,像当年法国启蒙思想家伏尔泰那样,研究中国的成功经验。莱维大为不满说:“一个来自专制国家的学者居然引用法国先哲伏尔泰来批评法国的民主制度。”张教授说自己读过伏尔泰的法文原著,当时的欧洲是100%的专制,他眼中的中国是当时世界治理最好的国家。

回望中西方文化交往的历史大潮,大致出现过四波“中学西渐”,也就中国的知识、中国的学问传到西方和外部世界。那么伏尔泰等欧洲启蒙思想家属于第一波,这波持续的时间特别长,主要发生在16世纪到18世纪。但如果我们把眼光再放宽一点,甚至可以追溯到13、14世纪之交,《马可波罗游记》出版后引发的持续许久的“东方热”“中国热”。这些热推动了欧洲于15世纪进入了大航海时代。哥伦布、达·伽马等众多的欧洲冒险家、航海家,纷纷出海寻访发达的东方世界,来自中国的物产,来自中国的知识帮助推动了欧洲的启蒙运动和工业革命。

这个长周期的“中学西渐”,与欧洲社会走出中世纪宗教改革等大致平行进行的。用意大利学者葛吉达的话说就是,这是由于“欧洲观念的危机引发的”,欧洲人在东方发现了一个世俗化的新世界,一个在他们眼中是根据理性原则建构的自然的国家,而非宗教的国家。当时利玛窦、金尼阁等一批耶稣会传教士把中国的儒学经典介绍到欧洲,引起了伏尔泰、莱布尼茨、狄德罗等欧洲启蒙思想家的高度关注。在伏尔泰眼中,启蒙运动创造的理性主义、人本主义,他的偶像就是孔子,他用自己掌握的中国知识,向欧洲当时盛行的宗教狂热、政教合一、君主专制发起猛烈的进攻。西方人今天说伏尔泰“教导我们走向自由”,其实伏尔泰思想的起点之一就是孔子的“人本主义”。欧洲启蒙运动本质上就是从“神本主义”走向“人本主义”。无疑这一波“中学西渐”推动了欧洲的这种觉醒。

第二波“中学西渐”大致从20世纪初开始至第一次世界大战后,惨绝人寰的世界大战,使不少西方有识之士反思西方文化的缺陷。法国作家罗曼·罗兰呼吁西方“倾听东方哲人的呼声”。英国哲学家罗素和美国哲学家杜威等都在大战结束后到访中国。罗素认为西方文化陷入了深层危机。他反感西方人带着优越感欺负和侵略中国,并对“少年中国”寄予厚望,希望中国迅速实现民族独立和现代化,而且将中华文明的某些优秀的品质,特别是他眼中的道家,那种“生而不有、为而不恃、长而不宰”,与西方文明中的活力结合起来,创造一种既有效力、活力而又平和温润的人类新文明。在这波大潮中,梁启超等中国学人也走出国门,推介中国文化。1920年,梁启超曾向西欧社会党人宣讲儒家的“四海之内皆兄弟”,“不患寡而患不均”和墨子的“兼爱”、“寝兵”思想。据他自己回忆说,欧洲听众会跳起来,说你们家里有这些宝贝为什么都藏起来?不分一点给我们?

第三波“中学西渐”出现在二次大战前后,例如1935年建成的美国最高法院大楼东侧门门楣上刻有孔子、梭伦和摩西的雕像,分别代表中华文明、希腊文明和希伯来文明的法律智慧。大战结束后,西方很多智者反思纳粹思想对世界的祸害,影响较大的西方学者,包括编撰《中国科学技术史》的英国学者李约瑟,以及德国哲学家雅斯贝尔斯等。那么李约瑟本人在抗日战争期间曾经在中国工作,结识了许多中国科学家,为他后来研究中国古代科技史奠定了基础。在文化方面,他主张以中国的道家的精神来调节和补充欧洲的浮士德精神,以挽救这个危机四伏的世界。那么德国哲学家雅斯贝尔斯则从中国哲学中发现了“也许超出任何一个西方国家所赢得的东西,那种不可逾越的真理和那种深邃的安宁。”

这有必要提及一个学者出身的中国资深的外交官叫张彭春。1947年,鉴于二次大战给人类带来的摧残,联合国设立了人权委员会,负责起草《世界人权宣言》。张彭春主张《世界人权宣言》应当融合不同文明的智慧。很多西方代表当时提出他们是从人的“理性”推导出人权。那么张彭春则提出儒家的“仁”的概念应该和“理性”的概念一样重要。最后通过的《世界人权宣言》第一条是这样措辞的,“人人生而自由,在尊严和权利上一律平等,他们赋有理性和良心,并应以兄弟关系的精神相对待。”这里“良心”一词英文是conscience就是“仁”这个概念的英文翻译。

同样,与当时西方阵营只强调公民政治权利不同,这个张彭春从儒家“大道之行,天下为公”出发,认为人的经济权利、社会权利、文化权利,如工作权、教育权等等,也属于人权。他还从中国文化传统出发,提出了人的权利和义务之间,要保持一种平衡。那么回望张彭春当时强调的理性与良心的平衡、经济社会权利与公民政治权利的平衡、权利与义务的平衡,今天看来它的意义怎么评价都不过分。

《世界人权宣言》通过后的七十多年中,人类社会还是经历过许多杀戮和灾难,这个原因本质上就是这些平衡遭到了破坏。此外,上世纪50年代,港台地区还涌现了一批新儒家,也产生一定的国际影响。

随着中国进入新时代,中国日益走向世界政治、经济、文化、外交、科技舞台的中央。可以说世界进入了第四波“中学西渐”,或者叫“中学外渐”,世界各地几乎都出现了“中国热”、“中国模式热”。全世界对中国知识的需求日益增加,同时中国知识也随着中国崛起迅速外溢,影响越来越多的国家和地区。

中国领导人习近平于2013年提出的“一带一路”倡议已有150多个国家参与,推动了“全球南方”国家的现代化。几乎所有受益于“一带一路”倡议的国家,它们的内部都出现了“中国热”、“中国模式热”,背后是这个倡议及其落实过程中所展现出来的中国的软硬实力。就“硬实力”而言,中国以世界最完整的产业链,为“全球南方”国家的许多行业提供“整体解决方案”。从基础设施到重化工业到数字经济等等,都是这样。同样,“一带一路”倡议所坚持的“共商共建共享”理念,是改革旧秩序的非常重要的“软实力”。它源于中国,属于世界,也是迄今为止最先进的全球治理观。它背后的逻辑是中国人笃信的“人类命运共同体”,这与西方信奉的“要么餐桌上,要么菜单上”形成鲜明的对照。

纵观“全球南方”,整个非西方世界,围绕对中美的认知而日益分化,从我们看到的多数民调,无论是中东还是东南亚,还是非洲还是拉美,都显示出“东升西降”的大势,对中国的好感上升,对美国的好感下降。然而美国在加沙人道主义灾难中偏袒以色列,这些做法也加强了这种趋势。

2024年末和2025年初发生的一系列重大事件,震撼了整个世界,特别西方世界。先是中国六代战机和“无人机航母”横空出世,展示领先美国的国防科技实力的突破。接着是DeepSeek等以开源模式一举冲破美国AI霸权,折射出中国AI产业从“跟随”到“并跑”,乃至“部分领跑”的转型。与此同时,特朗普和马斯克对美国国内机构的一系列整顿,暴露出了美国体制内的大量的腐败。

如果说“一带一路”倡议的实施使越来越多的南方国家把中国看成“一流大国”,那么六代战机、DeepSeek等的横空出世,使越来越多的西方国家也把中国看成“一流大国”,这一切使这波“中国热”、“中国模式热”、“中学西渐”、“中学外渐”达到新的高潮。如果说小红书让外国人看到了中国人的生活,我们通过这个节目和原创性的中国话语的传播等,让越来越多的外国人看到中国人的思想。

这一波“中学西渐”“中学外渐”至少具有以下四个特点:一是全方位,如果说第一波的重点是儒家思想的传播,第二波的重点是道家思想的传播,第三波的重点是儒释道互补的传播,那么现在这第四波可以说是关于中国的一切知识的传播,从最传统的国学经典到各类民间非物质遗产,到最现代的高铁、无人机、人工智能等,到今天中国式现代化模式以及治国理政的许多理念和实践,远远超出了过去“中学西渐”主要局限在学界或者思想界的状况。

二是网络化。这一波热潮诞生于互联网时代,短视频的传播,各种社交媒体的加持,使这波中国知识的传播在广度和深度上都前所未闻。三是大众化。伴随着互联网传播,可以说数亿普通国民直接参与了这波“中国热”。144小时免签,使数千万外国人看到了真正的中国。四是年轻化,特别是中国年轻人出于自信和热爱,推动短视频、国潮风、网络文学、动漫艺术、科幻作品、电竞游戏、流行音乐等等走向世界,受到许多外国受众的热捧。中国年轻人自信地向全世界传播中国人的文化精神、审美境界、生活方式等方方面面,乃至政治主张。

张教授一直认为,中国的年轻一代以他们的眼光、三观和才华,正在通过互联网等手段开启这一场源于中华文明并日益震撼这个世界的文化复兴。“我想以上这个四者的结合,使我们有理由相信这一波的‘中学西渐’、‘中学外渐’可能会是一个长周期的伟大进程,它将伴随我们中华民族实现伟大复兴的整个进程,而我们每一个中国人都可以是这个伟大进程的参与者和贡献者。”

| 编辑: | 刘清扬 |

| 责编: | 傅群 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧