他们重新扎根土地发现乡村 重新找到自己

乡村振兴,人才是关键,曾经人们不断告别乡村和土地,这是现代化的缩影,也成了乡村的隐痛。在本集,我们想要去寻访那些重新汇聚于乡村的人们,无论是外来者还是长居者,通过蹲守拍摄的方式,去探索他们为什么选择了乡村,又如何让村庄轰轰烈烈的或潜移默化的发生着变化。回乡或守乡,他们正重新通过扎根土地,发现乡村,也重新找到自己。

本集故事开始于云南周城,曾在北京工作的张斌和张翰敏回到家乡,决定抢救白族手织布、传承白族扎染技艺,因为“不染布、不织布,就不是周城了”。通过镜头,我们跟随着他们和三位老人一起复活这项看似衰落的手艺,从寻找手艺人、修理织布机,到成立公益中心,这些返乡者们重新发现了古老技艺的价值。我们希望展现出来的,不仅是一个讲扎染的故事,它讲的更是生活在乡村的人们的身份认同。在乡村,人们用回归的方式,重获了文化自信。

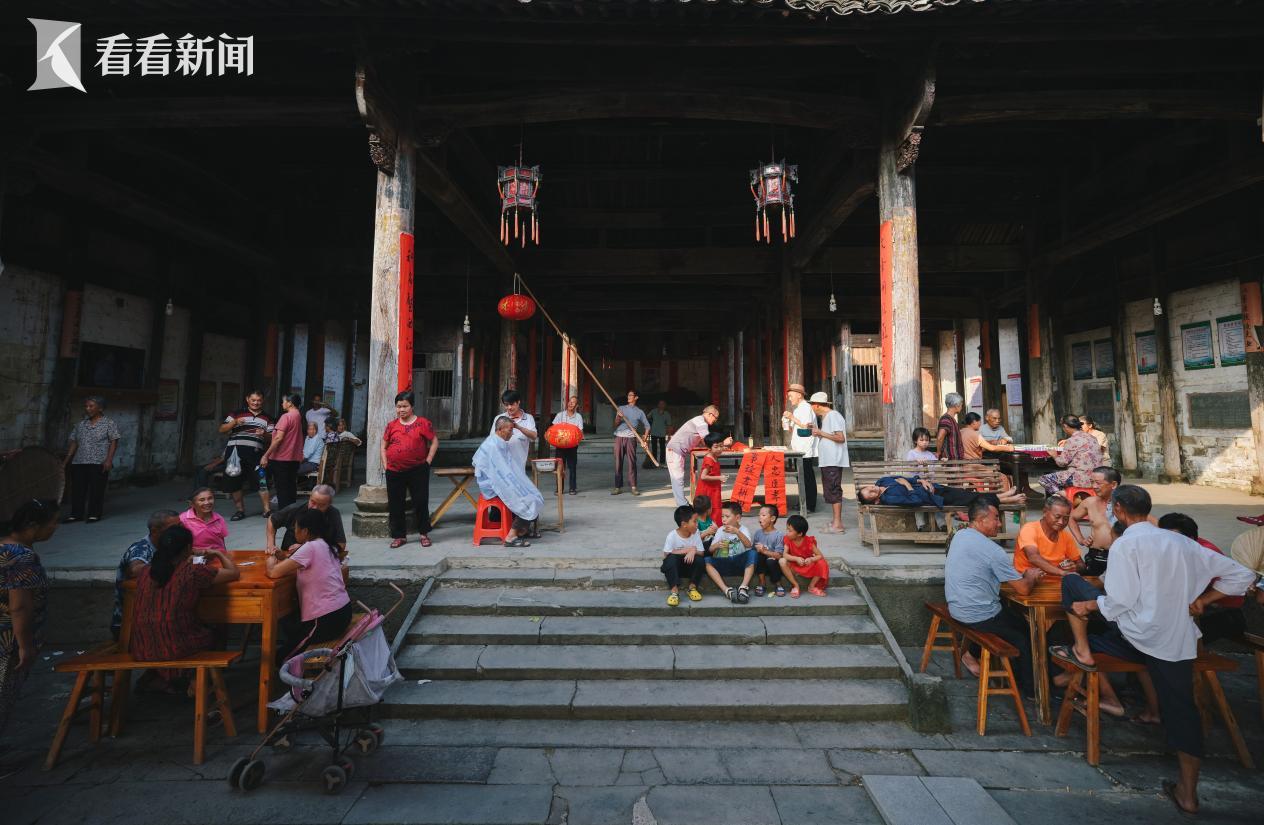

江西旸田村,是一个邓氏聚居的千年古村落,如今多是老人们生活在其中,村民开玩笑叫这里“老年中心”。48岁本命年的邓志晖算是少有的年轻人,做了二十六年村医的他,如今又成了村支书。身兼双重身份,治病医村,作为邓氏子孙,他努力想要推动着村庄向前发展,拓宽马路、兴建公园、修缮祠堂,古老的村庄在历史的长河里前进了一小步。

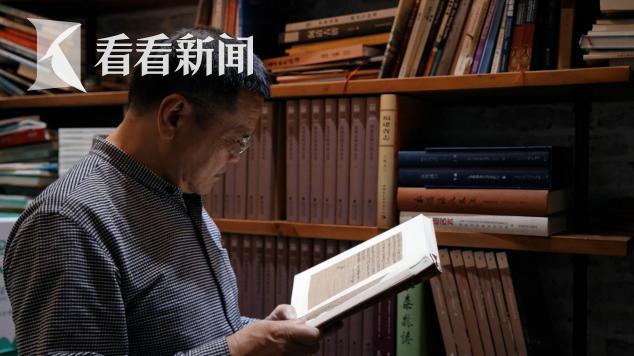

乡村如何才能源源不断的吸引人才,成为一片创造的热土?这是我们接下来探访福建嵩口,尝试解答的问题。在这里,通过乡村改造、政策扶持、活化业态,越来越多的人选择留下来或者聚拢而来,田野之上,有人,就有未来,“嵩口模式”,也成为乡村振兴的新路径。而通过发掘古文书,一城一地的历史变得清晰可感。

千百年来,中国乡村哺育了世世代代的人,他们走出乡村,走向外面的广阔天地。而如今,从走出乡村,到回归乡村,人才的“回流”,让我们看到了乡村振兴的潜力。正如邓志晖站在古屋前发出的疑问:那些历史上记载的人,是否真实的存在?从传承白族扎染技艺,到发掘古文书,我们想通过这一集,记录那些真实存在的人们,留下属于他们的印记,这印记,关于一个村庄,一个手艺,一段历史,也关于一个国家、一个民族。

| 编辑: | 邓爱华 |

| 责编: | 刘佳 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧