在沪外企增资扩产 政策助力应对不确定性

本周,全球领先化工企业巴斯夫投资5亿元,在浦东扩建工厂,这顺应了中国汽车市场、特别是新能源汽车市场的发展需求。在当前贸易战的不确定性背景下,外资企业正通过构建本地化生态网络,在供应链韧性、市场多元化、技术创新等领域发力,借助各类政策工具箱,将贸易摩擦的“不确定性”转化为拓展升级、深耕中国发展的“确定性”。

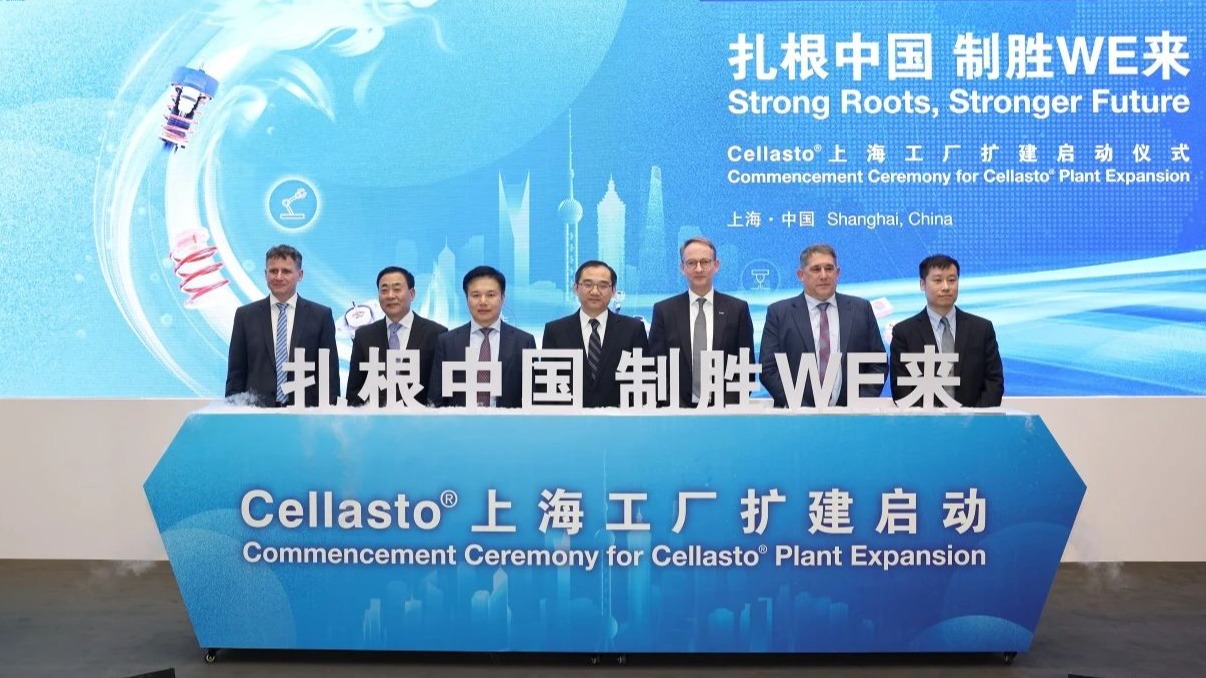

巴斯夫最新扩建项目位于浦东科技创新园内,计划投资5亿,新增建设汽车避震器生产线4条;预计2027年竣工投产。“建成以后将会成为我们巴斯夫在全球规模最大的汽车弹性体工厂,产能比目前上海工厂的产能要增加70%左右。”巴斯夫副总裁、浦东基地总经理徐毅斌说,增资扩建就是为了“深耕”,更好适应中国汽车行业、特别是电动汽车行业的发展需求。

巴斯夫与上海结缘于31年前,1994年就投资浦东,是沪上最早的一批外资企业。30多年发展,上海已成为巴斯夫的全球枢纽之一。在全球贸易战不断升级的当下,像巴斯夫这样的外资企业都有一个共识,那就是要放大“中国市场”的这个“确定性”,进一步加码本土化生产,重构供应链体系。

马勒集团总部位于德国斯图加特是汽车行业全球领先的开发伙伴和零部件供应商。多年发展,企业通过协作赋能,激发本土创新智慧,与众多伙伴一起构建了一个创新生态圈。中国区总裁沈梁玉表示,目前供应链本地化布局已达近90%,“剩下的10%我们启动方案,立刻切入验证,推进本地化”。在马勒的管理层看来,办法总比困难多,这甚至是一个“转危为机”的好机会。

有同样考量的还有总部位于瑞士的布克哈德压缩机,企业正着手准备在中国研发生产高端压缩机。超高压压缩机被称为是压缩机领域“皇冠上的珍珠”,全球制造商也就一、两家,单台售价高达2亿人民币。目前,中国的超高压压缩机是全进口产品,而布克哈德下定决心,这次要在中国布局生产。

上海拥有高质量的人才储备和丰富的产业链优势,供应链结构也在不断优化。对外资企业来说,通过加大本地化投入,服务规模庞大的中国市场,再进而依托中国市场,布局多元化出口市场,这样的全球化发展思路非常符合企业自身利益。

农产品贸易和加工企业、法国路易达孚业务网络遍布全球。2021年,企业将北亚区的投资型总部设在浦东,看重的正是自贸区提供的一系列贸易便利和金融开放政策。而在上海,这样的创新政策供给源源不断,比如下个月实施的”大宗商品跨境套保业务试点”就能帮企业利用金融工具来锁定更远期的采购和生产计划。“这样就锁定了一个稳定的加工利润,让我们在不确定的环境下增加确定性。”路易达孚(上海)有限公司北亚区首席执行官陈嘉渊说。

此外,在上海自贸区开放政策推动下,外资企业设立了“财资中心”,做强资金结算、调拨、投资等功能,使国内成员企业之间、成员企业和母公司之间的资金调配,更为集约高效。资金统筹能力,也成为当下企业应对风险的一个有力支撑。

| 编辑: | 陈慧莹 |

| 责编: | 顾怡玫 |

推荐视频

剑网行动举报电话:12318(市文化执法总队)、021-64334547(市版权局)

Copyright © 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看东方(上海)传媒有限公司 版权所有

沪公网安备 31010602001114号

沪公网安备 31010602001114号

全部评论

暂无评论,快来发表你的评论吧